第5章 完全なる支配―尋問とレイプ

二〇一七年1月:はじめての取り調べ

夜、私は園内をすべて確認して八時前に自宅へと車を走らせた。台所で食事の支度をしようとしたそのとき、玄関のほうで物音が聞こえると、突然こちらに向かって突進してくる足音が響いた。次の瞬間、重武装した三人の中国人警察官が私の逃げ道をふさいだ。

あっと思ったそのとき、部屋全体がぐるぐる回り出して「収容所に連れていかれる」と確信した。「来い」と三人のうちの一人の警察官が命令した。「どこに?」と聞き返した私の声はほつれた糸のようにか細かった。「お前の知ったことではない。連行する」

スマートフォンを握っていたが、別の警察官に奪われ、その警察官は別の警察官に私のスマートフォンを手渡した。家に帰ってきたばかりで着替えておらず、私は党の青い制服を着ていた。警察官たちはコートの着用を許さず、こうした場合に備えて用意しておいたバッグさえ持たせてくれなかった。不意にあたりが真っ暗になった。うしろから黒い頭巾をすっぽり被せられたのだ。

外に出ると車の後部座席に押し込まれ、左右を二人の武装警察官に挟まれた。もう一人の警察官が運転席に着いた。私の心は氷のように冷え冷えとしていた。このまま永久に監禁されてしまうのか?子供たちにはもう二度と会えないのか?いったい私をどうしようというのか?私がどんな罪を犯したというのだ?おそらく一時間近く車に乗っていたと思う。

頭巾が不意に剥ぎ取られると、私は狭い取調室にいた。ここはどこだろう。秘密警察の建物のなかなのか。私には見当もつかなかった。部屋の中央にはガラスの仕切りがあり、向こう側に二人の中国人警察官が座っていた。男性と女性の二人だ。男性の警察官が質問し、女性の警察官は一字一句もれなく書きとめていた。私の前には机があり、その上にボタン付きのマイクが置かれていた。

やつぎばやの質問が降ってくる。「なぜ、お前の子供と夫はカザフスタンに行った。いまどこにいる。そこで何をしている」。一瞬でも言いよどもうものなら、すかさず女性警察官の叱責が飛んでくる。「なぜ答えない。お前の頭のなかでは、悪意に満ちたどんな下心がうごめいているのだ。お前は人民の敵か。話せ!」。際限なく続く叱責の声、吠えるように繰り返される命令。「家族がカザフスタンに行った目的はなんだ」。地雷原に誤って足を踏み入れ、吹き飛ばされるのを恐れて、私は慎重に言葉を選んだ。「ただ行ってみただけです。向こうには親戚もたくさんいます。それに子供たちも向こうが気に入り、向こうにとどまって、向こうの学校に通うことに決めました」。そう言って譲らない私に気づき、相手は質問の矛先を変え、今度は私のあらを責めたてはじめた。「お前は中国の教育制度に対して、含むところがあるのか。この国の教育制度のどこが問題だ」。「とんでもない。まったく違います。私は反対などしていません」。必死だった。釣り針にかかった魚が身もだえしているようだ。だが、私を告発する理由を彼らに与えるわけにはいかない。

二人は、私が誰と接触しているのか確かめようと、私のスマートフォンを調べつづけていた。「お前の夫はカザフスタンでいま何をしている。向こうの政治組織とつながりはあるのか。どの反中組織のために活動しているのだ」。男性の警察官が同じ質問を何度も繰り返す。「分離独立をたくらんでいる組織の活動に参加するために、お前の夫はカザフスタンに行ったのではないのか。われわれの目をたぶらかすことはできない。われわれにはすべてお見通しだ。われわれの協力者はどこにでもいる。カザフスタンにもな」。「わかりません」と正直に答えるしかなかった。だが、しだいに我慢できなくなっていき、「なんでもわかっているのなら、では、すべて自分でやれるのではないですか。ご自分で好きなように調べてください」とつい言い返してしまった。

さんざん怒鳴りつづけられたあげく、ワーリと子供を連れ戻せという命令が言いわたされた。「お前の夫は二〇〇七年から中国共産党の党員だが、いまでは反逆者だ。亭主とは離婚しろ」とまで言われ、「亭主はこの国に戻り、党員書を提出しなければならない」。そんなことにでもなれば、私たち一家はこの国から二度と出ることができなくなる。

尋問は四時間続いた。ふたたび頭巾を被され、車に押し込められた。帰りの車中で、隣に座った男から、「尋問の件は誰にも口にするな。わかったな」。「はい」と返事する自分の声を私は聞いていた。ようやく解放され、家に帰ってきたのは夜中の一時だった。

廊下に立ちつくし、たったいまマラソンを走り終えたばかりというように息をあえがせた。嫌悪感でいっぱいだった。長年、党と政府のために毎日働いてきた。朝も昼も夜もあくせく働いて服従してきた。命じられた仕事を全力でやり遂げ、一歩も踏み誤ったことはない。しかし、そんな私を党はボロ雑巾のように扱った。なぜなのだろう。何のためにこんなことをするのか。私は上着を床に投げ捨てていた。

もっと悪いことが待ち受けているという思いが頭をよぎる。激しい怒りが、すべてを焼き尽くす激しい憎悪に変わっていくのが自分でもわかる。父の写真を取り出してベッドに腰を降ろし、抱えている困難を残らず打ち明け、父の助言に耳を傾けた|未来に対する信念を失ってはいけない。お前が生きていることがなにより大事だ。やがてもっといい時代が来ると、お前にもわかる。頬を張られても、胸を張って生きていくのだ―諦めることも死ぬこともできる。だが、戦うこともできる。そうすれば生き延びていくことができるかもしれない。この一件以来、私は服を着たままベッドに入るようになった。

その年の終わりまでに、私はさらに七回か八回連行された。朝、自宅のベッドで目覚めると、自分が生きていることを神に感謝した。

精神的拷問の一年

はじめて尋問を受けた翌年の二〇一八年三月、中国共産党は国家首席の任期二期一〇年という制限を撤廃し、歴史による選択として習近平を終身の国家首席に再選した。これによって、習近平はかつて毛沢東が占めていた、血に塗られた王座に昇りつめた。習近平に匹敵する権力者はもはやいなくなった。当時、六四歳の習近平は、厳格ではあるが自己犠牲をいとわない慈父だと党は触れまわり、一方、中国共産党は子供を気遣う母だと宣伝していたが、この両親は先住民には「ひとかけらの情けも示してくれなかった。

夜の尋問はいつも同じパターンだった。トイレや廊下、居間、ベッドの周囲など、はっと気づくと警察官に囲まれている。いつものことながら、気づいたときにはすでに頭巾を被されていた。唯一違っていたのは取調室と警察官の顔ぶれだった。

一人の警察官が尋問する場合もあったが、二人の場合は、通常、一人は私のかたわらに立ち、もう一人が質問を浴びせた。気味の悪い二人だった。私は脅えた。口が渇いて、動悸が速まり、口から心臓が飛び出しそうになった。震えている私を彼らは舌なめずりして見ていた。尋問の最中に、殴られたこともあった。手加減などおかまいなしに頭や顔を殴られた。一発や二発ではない。弱っているのを悟られないようにしたが、我慢しても涙が勝手に流れてくる。殴り倒されてもそのつど机の下からはい上がり、背筋を正して椅子に座り直した。

「カザフスタンの家族とはまだ連絡を取り合っているのか」「戻ってくるように、もう伝えたんだろうな」

「どうやって連絡ができるのですか?連絡は禁止されているんですよー」はじめから最後まで彼らは怒鳴りつづけ、私にはささやくような声しか出せなかった。そして、声が小さいと言っては、顔が腫れ上がるまでふたたび私を殴りはじめた。「家族が何をやっているのか、私には知りようもありません」と大声で答えながら、またもや机の下に倒れ込む。「とにかく、一刻も早く家族を連れ戻すんだ」

次の尋問では、取調官は激しく怒っていた。「お前の夫と子供がカザフスタンの市民権を取ったのは知っていたか」。私は心底驚いた。「いえ、はじめて聞きました」。脅えたふりはしていたが、その瞬間、心のなかで快哉の声をあげていた。少なくとも、これで家族の無事が保証された。共産党もこれで危害を加えられない。「正直に言え。知っていたんじゃないのか」と相手はふたたび怒鳴りはじめた。

石臼ですり潰すように、当局は絶え間ない尋問で私を締め上げようと考えていたようだ。そして、これ以上尋問の恐怖に耐えられなくなったとき、なんとかワーリとの連絡手段を見つけさせ、彼の帰国を私に懇願させようと考えていたのだろう。その後のことになるが、彼らは私のように海外で暮らす家族を持つ者に対して、尋問中に電話をかけるよう強要するようになる。「急いで帰ってきて。お母さんが重い病気にかかってしまったの」。こんな嘘を言わせて、東トルキスタンに連れ戻すのが目的だった。

この国では家族を利用するのが、ありふれた手口になっていた。学生や年金生活者、何十年も国外で暮らす親族に対して、当局は「ただちに帰国して適正な登録抹消の手続きをしなければ、国で暮らす両親や兄弟姉妹たちに累がおよび、刑務所で暮らすことになる」と言って脅迫した。親族を守るために帰国した者には、ただちに手錠がかけられた。いまになって思えば、私は新疆で人質として拘束されつづけていたのだ。

取り調べのたびに、聞かれる質問はいつも同じだ。ワーリと子供がどこにいて、どんな生活を送っているのか、彼らがすでに知っているのは明らかだった。「お前もこんなことは全部知っているはずだ。お前はただの嘘つきだ。われわれが能なしとでも思っているのか。どうして本当のことを話そうとしない」。数時間後、警察の車に乗って家の前で降ろされた。車を降りる際に彼らはスマートフォンを返してくれる。

アパートに入って電源を入れると、母の着信が七〇件も残っていた。「なんで電話をくれないんだい。いま、どこにいるの。死にそうなくらい心配したよ。お願いだから、電話をちょうだい」。どの電話も尋問中にかかってきたものだった。私が電話をかけ直すまで、母は深夜の一二時まで待ちつづけなくてはならなかった。

「こんな時間まで、どこにいたの。ずっとかけつづけていたけど、出てくれなかった。何かあったのかい?」。母の声はひどく心配気で、体に負った傷よりも私は胸のほうが痛んだ。夜の尋問のことは固く口止めされている。しかし、様子がおかしいことに母は気づいた。「話してごらん、サイラグル」。母を驚かせないよう、私は努めて穏やかに話した。「だいじょうぶ、なんでもないのよ。今夜は幼稚園の仕事で残らなくてはならなかったの。そのうえ電話を家に忘れてしまったの。遅くなってごめんね。いま帰ってきたところなの」。母の声が不意に変わった。何かを覚ったようだ。「とにかく早く休みなさい。お前にいまいちばん必要なのは、休むことなのよ」

二〇一七年六月の秘密の会合

東トルキスタンでは、最も高位の役職は中国人によって占められ、彼らはますます多くの禁止条項を立法化していった。これらの禁止条項が課す重荷に、私たちは押しつぶされていた。私たちは地滑りに巻き込まれたように圧迫され、なんとか息を継ごうと必死にあがいたが、指一本さえ思いどおりには動かせなかった。

「その日、私は知り合いのアクスの町の学校長たちといっしょに講堂で背筋を伸ばして座り、聞くに耐えない話を聞かされつづけていた。携帯電話を使い、なんびと」『コーラン』の詩句のような宗教的コンテンツを共有することは何人たりとも許されない。今後、「チベット」や「台湾」などの言葉は禁句とする。また、「公文書に関しては、パソコンやスマートフォンでの送信を認めず、本人が関連窓口に直接提出すること」と告げられた。彼らの痕跡を消すには都合のいい方法だ。

「これ以降、あなたたちの部下が、これに違反する事実を突きとめた場合、その責任はあなた方が負うものとする」と脅すように警告していた。職員の不適切な言動は、発見しだいただちに報告しなくてはならない。彼らが言っているのは、自分の部下を当局に売れということなのだとはっきりわかった。ほかの学校長と同じく、私も部下を売るような真似はせず、むしろこっそりと警告を与えた。「言葉に気をつけて。これ以上チベットについて話すと大変なことになる」

「売国奴」というレッテルを貼るため、党が昔の話をほじくり返すのは何度も目にしていた。一九八八年から二〇〇〇年にかけて、つかの間とはいえ信仰の自由が認められ、多くのモスクが建設された。大勢の人がお金や装飾品を寄付したり、あるいは建設作業に従事したり、そこで働く人に子羊をふるまったりしていた。「誰が関与したのか調べろ」という指示があった。建設から一七年後のいまになって、当時の関係者を調べるために何百人もの職員に聞き出せという命令だ。彼らの指示はおおむね三つの手順に集約できた。第一に穏やかに聞き出す。第二に自分は関係していないと言い張る者には、同僚の関与について白状するよう強要する。第三に相手がどうしても口を割らなければ、明白な証拠が存在するふりをするだった。

その日の夜、テーブルで夕食の準備をしながら、私は声に出して憤慨していた。「こんなことになんの意味があるの。本当にばかばかしい」。気づいたら、刻んでいた唐辛子とジャガイモはぐちゃぐちゃになっていた。なぜ彼らがわざわざこんな真似をしようとしたのか、その理由を知ったのはずっとあとの話だった。先住民を収容所に送る正当な理由を、彼らはまるでミツバチのようにせっせと集めていたのだ。そうすることで彼らは、静まり返ったコンクリートの壁の向こうに誰かを追いやる理由を常に持ち合わせていた。ただし、その理由は常軌を逸していると同時に、きわめていい加減なもので、ムスリムは有罪が確定する前から、すでに無実ではなかった。そしてまもなく、無罪かどうかにかかわりなく、有罪が宣告されるようになっていく。

デスクに肘をつきながら、私はこの状況について素早く考えをめぐらせていた。モスクの建設について、年配の職員はなんらかの寄付はしているし、ともすれば建設そのものにもかかわっている。中国人の職員に気づかれず、そうした職員に事のしだいを伝えるにはどうすればいいのだろう。そのとき、中庭にたくさんの医療機器を積んだトラックが入ってきたのが目にとまり、あるアイデアを思いついた。すぐに階下に降りていき、それと思われる職員たちを集めた。「トラックから荷物を降ろすので手を貸して」。私たちは緊急時に備えて秘密の合い言葉をすでに考えていたのだ。中国人の職員にそれと覚られないためだ。たとえば、警戒するように伝えたい場合には、「明日は寒くなりそうね」と相手に話した。ときには、簡単な連絡や暗号を伝えるため、秘密のメモを交換する場合もあった。

「荷物は全部地下室にしまいましょう」。集めた職員にそう言ったのは、地下室にはまだ監視カメラが設置されていなかったからである。荷をほどき、なかから体重計や身長計、視力検査表を取り出して棚に並べながら、私は急いで必要な話をみんなに伝えた。「寄付には誰も関係していなかったと当局には話すつもりです」。だから、取調官が彼女たちの名前を私が教えたふりをしても、そんな話は信じてはならない。私は手を合わせ、懇願するように、「何も白状しないで。そんなことにでもなれば私たち全員が連行される。そうなれば、永久に閉じ込められたまま」と訴えた。

三日後、私やほかの校長たちは何も書かれていないリストを当局に提出した。翌日、私たち全員に警告が発せられ、さらに詳細な調査を行うよう命令された。このときもまた誰の名前も告げなかった。ただちに会合への呼び出しがかけられ、壇上、私たちの指導者は「ここにいるのは一人残らず嘘つきだ」と言って延々と説教を始めた。「モスクの建設に誰が協力したのか正確に把握している。イスラムのイマームが献金者のリストを提出しているのだ。みずから進んで報告できる機会はあと一度だけしかない」。会場をあとにしたとき、彼らは最後の警告を言い放った。「もう一度虚偽の報告をすれば、今度はお前たちを逮捕する」。今度は一日しか猶予はなかった。

その夜、キッチンのテーブルに向かいながら、私はずっと考えつづけていた。古い職員とのつき合いはもう何年にもなり、なかには親友と呼べる者もいた。「自分が助かるために彼女たちの名前をリストに書いて提出したら、人間としての私はどうなってしまうのだろう?」と考えていた。翌日、白紙のリストを私は提出した。

「またしても全員に招集がかかり、党の指導者は、「明日から委員会が調査を開始する。嘘つきにはその身に不幸が降りかかる」と私たちの目の前で書類を振りまわしながら宣言した。翌朝、教育局の建物の前には長い行列ができていた。私もほかの人たちといっしょにそのうしろに並んだ。皆、リストを持っていたが、そのなかに数人の名前が実際に書かれているものがあった。私は声をひそめて、「どうするつもりなの?」と尋ねた。

「シーッ」と彼らもまた声をひそめ、弁解するように答えた。「知らないのか。いずれにせよ、連中は関係者の名前を知っている。それでも拒みつづけるなら、今度は私たちが投獄される」と言う。

小声ではあったが、私は鋭く言い返した。「リストを手に入れたって、本当にそうかしら。一七年前ならまだパソコンを使った詳しいデータはなかったわ。それに、モスクの導師たちも寄進者の手書きの名簿はとっくに処分しているはずよ。実際に寄付を集めていた人たちも、すでに亡くなっているか、どこか別の土地に引っ越したかもしれない。あんな話は口先だけの脅しにすぎない」

周囲の雰囲気が徐々に変わり、列に並んだ人たちのあいだで話し合いが始まった。「たしかにそのとおりだ」。そして、「自分たちがばかだった」と言いながら彼らは学校に真っ直ぐ向かい、リストを書き直した。新しいリストには一人の名前も記されていなかった。委員会が実際に調査をしても、みんなで同じ話をしようと決めた。「われわれは何もやっていない。証拠があると言うなら、どうかそれを見せてほしい」。結局、委員会が断言するような寄進者のリストなど存在しない事実が明らかになったが、それでも彼らは先住民の逮捕をやめようとはしなかった。

中国政府の公文書「中国電報」によると、東トルキスタンではわずか一週間で一万五六八三人が収容所に送られたという。

兵士と化した職員たち

「こうした措置はいずれも、テロ攻撃のリスクを踏まえて講じられた」と委員会は私たちに説明していた。万一の場合に備えて、職員と私も園で連夜、宿直で過ごさなければならないことがちょくちょくあった。黄色の防弾チョッキを着た中国人の警察官たちは不審物を探して園舎をひと晩中群れて動きまわり、その様子は凶暴なスズメバチに似ていた。そのうちの一人が職員室に現れ、確認したい相手がいなければ、それだけで「職務命令拒否、となり、その職員を連行するために彼らは大挙して押しかけた。私たちは、本当に言いようのない緊張にさらされていた。

職員の三分の一は園舎の見張りを命じられ、さらに三分の一が警棒で武装し、日没後に巡回する警備隊に編入された。残りの三分の一の職員は監視ルームにこもり、二四時間体制でCCTVカメラの映像をチェックして園内全域を見張っていた。これらの任務は二、三日ごとに交代して進められていた。

園長として、私には園の運営全体を監督する仕事が命じられていた。場合によっては、一、二時間ほどの仮眠をとることが党によって許されていたので、守衛室には五つほどの簡易ベッドを用意させていた。しかし、立哨中の職員のなかには疲れ果て、その場で立ったままうとうとする者もいた。そんなとき、黄色い防弾チョッキ、の連中が不意に現れ、口々に「何をやっている。任務中だぞ。この男を収容所に連行しろ」と叫びながら、その職員に向かっていっせいに飛びかかっていった。

生理的な要求に逆らえず持ち場を離れ、運悪く警察官がその職員を探しているような場合、「やつはどこに行った。なぜ、立哨中にトイレで腰を降ろしているのだ。国家に反抗しているのか!」と説明を求められることになる。戻ってきた職員は、まるで破壊分子のように警察官に両脇を抱えられ、収容所へと連行されていく。正気の沙汰ではなかった。

私の執務室は、五つある幼稚園のなかでいちばん大きな幼稚園にあった。ほかの幼稚園とはだいたい三キロから五キロ離れた場所に位置していた。お昼前後まで執務室で煩雑なお役所仕事や書類の処理でもっぱら追われ、それから車に乗ってほかの幼稚園に次から次へと向かい、万事問題なく進んでいるのかチェックした。

職員全員に対して責任があり、常に待機しているのが園長としての私の義務だった。園児が事故で怪我を負ったり、職員が何かのまちがいを犯したりすれば、私は責任を問われ、収監されてしまうだろう。だから、毎日働き詰めに働くしかなかった。夜を徹して働き、車に乗って幼稚園から幼稚園へと見てまわった。まるで環状交差点を際限なく走りつづけるようなものであり、私は決してゴールに到達することができなかった。

職員のなかには、朝七時に園舎の前で立っているよう命じられた者もいた。「バッキンガム宮殿の衛兵さながら、ヘルメットを被り、胸の前に警棒を捧げ、背筋をぴんと伸ばして立ち、そのかたわらを過ぎて子供たちが園舎に入っていく。通りで立ち、車や原動機付き自転車に警棒を突き出し、「どこに行く。なんのためにだ。引き返せ」と叫んでいる職員もいた。

子供たちが全員建物のなかに入ると、彼らはそのあとを追って園舎に入り、一刻も早く警備員の姿を改めて、今度は教員の姿で時間どおりに教室の前に立った。終業のベルが鳴ると、彼らはふたたび急いで出ていき、ヘルメットを被り、警棒を手にして園内のグラウンドを警備しなくてはならない。まもなく彼らは、自分が教員なのか兵士なのかわからなくなってしまった。もはや、子供たちに教える時間はないのか。私たちは誰も、信じられないほど混乱していた。

こんな体制のもとに置かれれば、当然のように,視野狭窄の罠、に陥ってしまう。常に厳しい管理下に置かれるのが当たり前だと考え、ほかの人間も規則を守っているのかどうか注意深く監視するようになる。睡眠不足は容赦なく私たちをさいなみ、多くの職員が体を壊していた。ゆっくり食事をすることさえ禁じられ、食べるのはファストフードばかりで、立哨の当番のときにはポテトチップスで空腹を満たしていた。だが、それさえ逮捕の理由にされた。「休息中だろうが、あるいは病気だろうが、疲れていようが、そんなことにはかまっていられない」と検査官は鞭打つように犠牲者を非難していた。「われわれがここにいる限り、お前たちはお前たちの仕事を果たさなくてはならない」。幼稚園の毎日は、これ以上ないほど苛酷な日々になっていた。

二、三時間の休憩がもし許可されたら、私は急いで家に帰ってシャワーを浴び、服を着替えてすぐに戻ってきただろう。中国共産党は私たちをなんでも言うことを聞く、従順な働きバチに変えてしまった。私たちは彼らの命令を拒まなかった。何か誤ったことを命じられても、私たちはそれを額面どおりに受け止めた。翌日、その命令が撤回されても関係はない。私たちは完全に彼らの支配下にあり、とことん操作され、自分自身で考えることができなくなっていた。私たちは操り人形にすぎなかったのだ。

私はなぜこんな状況にずっと耐えられたのだろう。まず、私は簡単に圧力に屈する人間ではなかった。次に、どれほど悲惨な状況にあっても、いつの日か自分のパスポートを取り返せる日が来ると願いつづけていた。そして、子供と夫に会える日が訪れることを私は決して諦めなかった。

とどめの一撃

事態はこれ以上悪くならないと考えた者がいたなら、その考えはまちがっていた。二〇一七年一〇月、当局はカザフ人と中国人を対象にした、「家族になろう」というプログラムを決定した。これはわれわれカザフ人に中国の文化をもっと知ってもらうことを狙いとしていたが、このプログラムにしたがい、カザフ人は毎月八日間、中国人一家と生活をともにしなければならなかった。中国人がカザフ人の家で暮らすこともできたが、その選択権は中国人だけにしか認められていなかった。

「当局は、中国人の各家庭に地域で暮らすムスリムを一人ずつ割り当てた。いつものようにうんざりするほど甘ったるい建前を掲げ、「家族の一員のように、朝、昼、晩といっしょに食事を食べなさい」と、党はこのプログラムが、私たちカザフ人への配慮と保護に基づくものであるかのように装った。

目の前に出されたものは、なんでも食べなくてはならなかった。ゲストのムスリムの皿に中国人が豚肉を取り分けた場合、食べても食べなくてもよかった。ただ、中国人と共有する生活について、ホスト側の中国人にはその様子を自分の携帯電話で撮影し、当局に連絡する義務があった。「了解した。連中はいっしょに豚肉を食べたぞ」とうなずき、リストにチェックを入れる。

その日が立哨の当番に当たっている職員は、かなり前から当局に報告する必要があった。「残念ながら、その日は、家族"の任務が果たせません。もちろん、あとでこの埋め合わせはきっとします」。重要なのは月に八日の義務を果たすことだった。だが、このプログラムとは、実際にはどんなものだったのだろう。たとえば、昼休みになったら、大急ぎでホストの中国人の家に向かい、昼食を用意してただちに職場に戻ってこなければならない。夜は夜でホストの家の家事をやらされ、その家で夜を過ごす。土曜日や日曜日は、相手の家で自由な時間を過ごすことになっていたが、私たちムスリムにとって、たいていの場合それは、一家の家事全般をやらされることだった。豚小屋の掃除、洗濯、老人の世話をした。そして、夜になるとその家の主人といっしょに寝なくてはならない。

翌月、当局は別の中国人一家のもとに私たちを手配するか、あるいは別の中国人が私たちの家の前に立っていた。若い娘や主婦、そして私のような一人暮らしの女性にとって、それがどういう意味なのか想像できるだろうか。中国人の男には、妻と同じように私たちの体を自由にできる権利が認められていた。中国政府のおぞましい計画のなかでも、この計画は私たちにとってとどめを刺すものであり、自分の体は自分のものという意志さえ、彼らは奪い取ってしまった。ひとつの民族そのものが、とてつもない規模で 陵辱 されていると私たちは話した。

もしも女性、あるいは少女。が抵抗しようものなら、相手は当局に苦情を訴える規則になっていた。「彼女は自分の義務に応じようとしない」。すると警察官がやってきて、少女を収容所へと連行していき、従順の意味を彼女に徹底して叩き込む。

夜、キッチンのテーブルに向かいながら、私は小さな声で父に語りかけていた。「これまで以上に働けば、私はなくてはならない存在になり、八日間も中国人の家に行かせる余裕など当局にはなくなってしまうわ。だからだいじょうぶ、そうは思わない、お父さん?」。家の外をけたたましくサイレンを鳴らしてパトカーが通りすぎていき、父の返事は聞こえなかった。窓から入ってきたパトカー

の青色灯の光を浴び、真っ青な私が浮かび上がっていた。

憎悪を生んだ“友情”のキャンペーン

うわべは、先住民との友好関係をうながすことを目的にしたキャンペーンだが、実際には憎悪の種をまいているだけだった。私たちは恐慌状態に陥ったまま、その日その日を生きていた。毎日どころか、毎分毎秒が私たちには恐怖だった。ホストの中国人一家が撮影した写真や動画などの記録は、彼らがこのプログラムにしたがっている証拠として当局に提出されたものであり、そうした記録が海外に

なぜ流出したのか私もいまだにわからないが、それらを共有していった結果、人づてに海外へと伝わっていったにちがいない。

ネットにはこうした画像が無数にアップされており、そのなかには中国人男性の腕に抱かれた先住民の女性の画像もある。なかにはベッドで同衾し、裸体をぎりぎりまでシーツで隠したものもある。そんな写真を家族に見られ、いたたまれなくなって命を絶った女性もいる。

私自身、カザフスタンでそうした画像をいくつか見た。二人の中国人男性が酒を飲みながら、老婆のヘッドスカーフを笑いながら剥ぎ取っている動画があった。あるいは、白いひげをたくわえたイスラム教徒の老人にお酒を次々に飲ませようとする動画。十四、五歳ぐらいの少女を映した動画もあった。終わりのほうでは、少女は正体を失うほど酔い、中国人のために踊りを踊っていた。少女の母親と父親は無言のまま、身動きもせずに見守り、中国人の一人が自分の娘にキスをするのを見ていた。こうした動画を当局は、その中国人がムスリムの家で自分に課された役割をきちんと果たしている証拠として使った。

アルタイ山脈に暮らす住民は、気骨ある人たちとして知られる。はるか北西に位置する土地で起きた二つの事件がアクスの町にも伝わった。ひとつは、ある学校で四〇〇人のムスリムの学生が豚肉を食べることを拒否して、全員が逮捕されたという話である。

もうひとつは、ムスリムのある家庭を訪れた中国人の男の話だった。その家には祖父と一六歳になる少女がいた。しばらくして、中国人の男は娘を抱かせろと言い出した。相手の要求に祖父は、「もちろんお前にはその権利があるが、その前にまず、自分の自慢の馬を見てほしい」と答えた。私たちカザフ人のように、この老人も乗馬にかけては一級の腕前だった。表に出て馬に飛び乗ったとたん、老人は中国人の首に投げ縄をかけ、力を込めて馬の腹を蹴った。馬は全速力で走り出し、中国人の息が絶えるまで砂地を引きずりまわした。

老人と一家全員が収容所に送られていった。

それからまもなく、私のところにも、友情』のキャンペーンがめぐってきた。

「いっしょに考えてもらえませんか」

机に向かいながら、私はその男性の住所をじっと見ていた。相手はこの町でも成功した実業家であるのは知っていた。問題は、今日という日をどうやって乗りきればいいのかだ。何を考えているのかわからない男と同じ家で、ムスリムの女が二人きりで過ごすのだ。私たちムスリムにとって、名誉と誇りは何ものにも替えがたい神聖なものだ。そして、当時の私たちにとって唯一のよりどころでもあり、それだけはどうしても譲れない。

その夜、むかむかするみぞおちを抱えながら、相手の家に向かった。どうすれば自分の身を守れるか、何度も何度も考えつづけた。このような場合、どうするのがいちばん賢明なのだろう。相手のアパートに到着して、二階へあがり、ドアのベルを鳴らしていることにさえ気づかないほど、私は必死に考えつづけていた。ハッとして驚いて一歩退いたそのとき、ドアが開いた。

「ああ、君か」と相手も驚いて答えた。背の高い男性で、年格好は四〇歳手前、どうやら私のことは知っているようだった。大きな催しがあると、私はよく司会や運営を担当していたので、私を見知っている町の人は少なくなかった。相手の様子から、彼の家に出向くカザフ人について、当局から何も連絡を受けていないのは明らかだったが、相手は丁重に私を出迎えてくれた。

相手はまず私をキッチンに招き入れ、そこでいっしょにお茶を飲んだ。これはガイドラインで定められた手順にしたがったもので、相手はすでにガイドラインを書面で受け取っていた。顔がほてり、まるで火のそばであぶられているようだった。何度か深呼吸をしたあと、私は意を決し、自分が感じていることを一気に吐き出した。「あなたは私たちカザフ人とカザフ人の文化を知っているはずです。そして、私たちがいまどんなふうに生きているのかも」。相手の探るような視線を浴びながら、私は自分の名誉のために闘った。「私はイスラム教徒で、あなたは中国人です。私たちはいま、命令にしたがってこうした状況に置かれています。ですが、この状況が私たちカザフ人女性にとって、どれほど道徳に反するものなのかおわかりいただけますよね」。相手はうなずき、「現在、新疆では新しい政策が必要とされている。それはこの地方に、これまで以上の安定をもたらしてくれるだろう。だが、君の言うこともわかる」と応じてくれた。

それから相手は、四部屋か五部屋はある広々としたアパートの居間に案内し、向き合うように腰を降ろした。私は退路を断たれた動物のように不安げな眼差しで相手の顔を見ながら、もう一度力を振りしぼって、恐ろしいこの状況から逃れようとした。「私たち双方が、無傷のままこの状況から逃れられる方法をいっしょに考えてもらえませんか」と頼んだ。

このプログラムに参加する中国人には、招かれたムスリムがどのように義務を果たしたのか、それについて毎日書式に記入する義務があった。いっしょに朝食を食べた、昼食をともにしたなどだ。二人のあいだのテーブルにその書式が置かれている。その紙を私は指で叩き、「お願いです。どうか哀れだと思って、私がここに書いてあることをすべてやったと言ってはくれませんか」。私はびくびくしながらズボンのしわを伸ばし、自分が置かれている状況についてまくし立てた。言葉が一気にあふれてくる。一度に全部話さなければ、息が詰まってしまうようだった。「私には夫がいて、子供とは離れて一人で暮らしている。仕事は幼稚園の園長、」とそこまで話したとき、「わかった、わかった。君のことなら知っていたよ」と相手はじれったそうに言葉をさえぎった。

私はぎこちない手つきでバッグから財布を取り出した。「いくら払えばいいでしょう?」。相手がにやりと笑ったので、見当違いではないとわかった。「一日二○元でどうだろう?」と相手は言う。大した金額ではない。たぶん、レストランで食事二回分ほどだ。相手は無言のまま札を手にして、私の話を聞きつづけた。

「私はここに来るたびおっしゃる金額を払います。そのかわり、夜一二時前後には帰宅します。裏口から出ていくので、誰にも見られることはないでしょう。次の日の早朝、日の出前には戻ってきます」

「わかった」と表情を変えないまま相手は答えた。その瞬間、私は深々と椅子に体を預け、安堵のため息を大きくついた。感謝の気持ちを示そうと、プログラムに予定されている項目の仕事に取りかかり、汚れものを洗濯機に入れ、シャツにアイロンをかけ、廊下をモップがけするなど、次から次へと家事をこなした。

家事がすむと、私たちは料理が並べられたテーブルについた。相手は「好きなものだけを食べるといい」と言って、携帯を取り出した。「証拠の写真はすぐに撮っておこう」とテーブルのあちらこちらから撮影し、「さあ豚肉を取って、食べているふりをしてくれ」と言われた。私はフォークを口元まで持ち上げ、十分な枚数の写真を撮り終わるまでそのままでいた。相手はほかの仕事についてももれなく記録し、ただちに当局に送ってくれた。

中国人のなかには、こうした制度の一部を自分に都合よく利用する者がおり、彼もそうした人間の一人だった。自分に危害がおよばず、金儲けが邪魔されない限り、その制度を受け入れていた。彼の同胞である大半の中国人は、この制度の無言の共犯者だった。彼らは共産党が唱えつづける。中国の夢"に黙従し、やがて世界を支配するエリートの一員になるという考えに酔いしれていた。

訪問してから七時間が過ぎた真夜中、私は猫のように階下へ降りていった。外にはいたるところに警備員が立ち、監視カメラが設置されている。一歩また一歩と用心しながら歩き、心配になって何度もうしろを振り返り、目立たない通りや脇道を迂回しながら自宅に向かった。どの暗がりも安全とは思えない。せき払いする声が聞こえる。木の陰に身を隠して息をひそめた。恐ろしい沈黙が長く続く。普通に歩けばわずか一キロの距離だが、何度も回り道をしたので、家に着くまでには少なくとも三キロは歩いていた。魔の手がすぐそこにまで迫っている気がして、最後の数歩は走って家のなかに飛び込み、うしろ手で扉を閉め、息を切らしながらそこにもたれた。

電気をつけないまま、爪先立ってベッドに向かって、中にもぐりこんでみたものの、なかなか眠ることができない。胸が激しく高鳴っている。翌朝早く、まだ暗いうちに同じ迂回路をたどって私はあのアパートへと急いだ。誰にも見つからず、逮捕されもしなかったが、あの八日間はまさに拷問だった。毎晩、相手の家のテーブルに二〇元を置いて私はやっと家に帰れた。

党と政府はこのキャンペーンを利用して、私たち先住民の娘たちを破壊していった。自分の身に起きたこんな出来事について、いったい誰が打ち明けられるだろう。虐待を公言する者は収容所に送られてしまう。いずれにしても私たちの文化では、こうした話を口にすること自体が禁じられていた。なんの罪もないのに、連中は私たちの娘や女たちを汚したのだ。

私の幼稚園で働く若い女性の多くが、泣きながら私のところに来て、震える腕を私にまわして泣き暮れていた。私が着ている共産党の制服の襟元は、彼女たちの涙で濡れた。慰めの言葉を探しても、どんな言葉も虚しく響く。結局、私たちは押し黙ったまま、たがいの肩に頭を預け、目が赤くなるまで泣きつづけるしかなかった。

私たちはそれまで、彼らが課してきた無残な仕打ちをことごとく耐えてきた。民族の言葉を話すことが禁じられ、伝統にしたがって生きることがとがめられ、本当の自分であることさえ許されなかった。しかし今回の屈辱は、ほかのあらゆる仕打ちとは比べようもないほど深刻だった。彼らは私たちの存在の核心に力ずくで押し入り、私たちを隷属し、私たちを破壊しようとしている筆舌に尽くしがたいこの状況をどう説明すればいいのか、私にはその言葉がどうしても見つからない。

外ではもう誰も口を開こうとはしなくなっていた。家族さえ信用できなくなったのは、あらゆる人間があらゆる人間を批判せよと党が説くようになったからである。自分の生命や仕事を守るには、人を裏切るしかないのが当たり前になった。その目的を果たすため、二四時間体制のホットラインが特別に開設され、命令にしたがい、私はその電話番号を職員全員に伝えた。さらに幼稚園の入口に新しい郵便受けが設置され、そこには「不審な行動を匿名で報告せよ」と記されていた。

人を中傷する理由には事欠かなかった。学歴や実績にまさるカザフ人には中国人より高いポストが与えられていたので、中国人のなかには嫉妬心を抱いている者もいた。党はこういう中国人に対し、歓迎されざる競争相手を排除する、非常に効果的な手段を提供していた。相手に対するクレームをひと言伝えれば十分だった。「先住民の管理者は、カザフ人と中国人の友好関係を台なしにしている」。訴えられた人間は、即座に「危険な民族主義者」というスタンプを書類に押され、収容所に連行されて再教育を受けることになる。

園長としての私には、もはや仕事上の裁量権はなくなっていた。すべての仕事は厳格な時間枠にしたがって進められ、終えたら上層部に報告しなければならない。職場の仲間同士で個人に関する情報を交換することも禁じられた。「顔色が優れないけど、だいじょうぶ?何かお手伝いしましょうか」といった思いやりさえ認められない。そのかわり、求められていたのは相手のミスをとがめ、「お前はもう仕事をやり終えたのか」とねちねちと説教を垂れることだった。

アクスの町では、ゆっくりとではあるが、しかしいたるところで精神が確実に蝕まれていく人が増えていった。完全に正気を失った人、自暴自棄になった人は目にしなかったものの、普段どおりの毎日を送っている人の姿も消えていた。商店主の多くは店を続ける気力を失った。誰もが生きる張り合いを失っていた。「あらゆるものが停滞し、生活から活気が奪われていった。「明日、収容所に送られるかもしれないのに、どうして金を稼がなければならないのか」

翌月、例のプログラムの規則が強化される。多くのカザフ人が金を払い、見知らぬ他人と同じベッドで夜を過ごすのを避けている事実を当局が嗅ぎつけたのだ。最後の抜け道を断つため、検査官は真夜中に受け入れ側の中国人に電話をかけ、ゲストのカザフ人を電話に出すよう命じていた。全員が常に携帯電話を持っていなければならず、どこにいても場所を特定された。最終的に、中国人宅の玄関前に制服を着た警備員をひと晩中配置しておくようになった。それでも家に帰ろうとするカザフ人女性には、黒い頭巾が被せられた。

その点では私は幸運だった。二〇一七年一〇月に始まった規制強化の影響を受けなかったからである。しかし、それからまもなく、今度は私自身が強制収容所に送られた。

2017年11月末 収容所に到着

2017年11月、まもなく月末というころだった。ある夜、深夜の電話の音で私は目を覚ました。こんな時間にいったい誰だろう。私はこわごわと電話に出た。「タクシーに乗って、ただちにモンゴルキュレ県の市内に向かえ」と男の声で指示された。「そこで、お前を拾ってくれる者がいる」と言っている。「なぜ、私がそこに行かなくてはならないのですか?」。不吉な思いに駆られ、私は問い返した。「あなたは誰なの?」

「質問はするな!」

しかし、言葉が口を突いて出てくる。「夜のこんな時間に、どうしてそんなところに行かなくてはならないの?」

「質問はしないほうがいい。お前は再訓練を受けることになっている」

「再訓練って、いったいなんの?」

「心配しなくてもいい。明日、お前は別の町で開かれる研修会に参加する予定だ」本当なのだろうか。なぜ再訓練のため、こんな夜中に出かけなければならないのだろう。なんでもないことに自分一人で取り乱しているのかもしれない。たぶん、いつもの秘密の会合なのだろう。歯ブラシなど、とりあえず必要なものを入れたバッグを膝に抱えて、一時間ほどで指定された場所に到着した。「着いたよ」と言って運転手が車を停めたのは、大きな通りの真ん中だった。すでに深夜の一二時、電話で言われたとおり、街灯の下で携帯電話を取り出し、言われたアドレスに「到着した」とメールした。

「急に怖くなり、私は携帯電話を手にしたまま、肩を落とした。逃げるにしても遅すぎた。それにどこに逃げればいいのか。どこに逃げようと、彼らは私を見つけるだろう。そのときパトカーのライトが見えた。ドアが開くと、自動小銃を持った四人の警察官が飛び出してきた。数秒後、彼らは私の袖をつかみ、頭巾を被せると、パトカーの後部座席に押し込んだ。もちろん、以前にも連行されたことはあったが、今回は「ついにきたか」と思った。「収容所に連れて行かれるんだ。私の人生はこれでもう終わりだ」と考えていた武装警察官に挟まれて座り、頭巾で何も見えず、私はついに泣きはじめていた。しばらくのあいだ、私は完全に取り乱し激しく体を震わせ、涙は止まらず、声をあげて泣いた。隣に座る警察官がライフルを私の脇腹に押しつけたまま、「泣くのをやめろ。泣きわめいてもどうにもならないぞ。静かにしていろ。泣きやまなければ、本当に泣き叫びたくなるような理由を作ってやるぞ。俺たちに車を停めてほしいのか」と怒鳴られた。私は凍りついた。彼らは女性を思いのままに扱うことが許されているのだと知った。二時間ほど走ると、車は不意に速度を落とし、のろのろと前に進んでそれから停まった。頭巾のせいで何も見えないが、運転席側のウインドウを開ける音が聞こえる。「ここで降ろすぞ」と運転している警察官が話している。彼らは停まった車から私を無理やり降ろし、二の腕をつかんで引きずっていった。

重々しい扉が解錠される音が聞こえると、扉が開かれ、うしろで閉められる音が聞こえた。足音がくぐもって聞こえる。どうやら建物のなかのようだ。膝に力が入らず、自分の体さえ支えられない。二、三度立ち止まったあと、警察官の一人が「ここに置いていく」と繰り返した。パニック状態に陥りながらも、私は何が起きているのか必死に考えていた。「立ち止まったのは検問所だ。そして、ここで私を待っているのは刑務所よりももっとひどい状況だ」。私は顎を噛みしめ、歯がガタガタ震え出すのをこらえた。

部屋に入ると、出し抜けに頭巾を取られた。あまりのまぶしさに目がくらんだが、徐々に目が慣れてくると、机の向こうにはさまざまな肩章がついた軍服を着た中国人の士官が座っていた。でっぷりと肥えた男性で、年齢は四〇代後半、中背だがカエルに似た横広の醜い顔に、眼鏡をかけていた。さらにたくさんの階級章がついた帽子を頭に被り、革製の編み上げの長靴をはいていた。「特殊部隊の大佐かもしれない」と察したが、恐怖ですくみ上がり、ほとんど何も考えられない。

相手の前に座ったのは、午前三時ごろだったはずだ。あいだに置かれた机は頑丈な作りで、コンピューターが置いてある。出し抜けに話が始まり、相手は専門用語を交えながら、状況をむだなく簡潔に説明した。「ここは再教育収容所で、お前には教師として働いてもらう」

頭がくらくらしてきた。私は囚人ではなかったのか。教師だとーよりにもよって、なぜ私が選ばれてしまったのだろう。いったい、どういうことなのだろう。私は助かったのか、それとももう終わりなのか。「今後お前には、ほかの収容者に中国語を教えてもらう」。相手はそう言うと、猫がネズミを見るような目で、私の目を凝視していた。「同様にほかの命令についても、お前には拒むことが許されていない」

書類が突きつけられた。「これだけははっきりさせておく。ここで見聞きしたことは、誰にも話してはならない。これにサインをしろ」。書類は三、四枚はあったが、最初のほうに目を通すのがやっとだった。

新しい仕事に関する規則が次々に書かれていた。

「契約内容は秘密厳守とする」

「収容者に話しかけることは禁じる」

「許可なく笑ったり、泣いたり、収容者の質問に答えたりすることは禁じる」

失敗したり、規則に違反したりした者は死刑に処すると明記されていたので、ペンを持つ手が震えて署名できない。心はますます沈んでいったが、相手は「サインしろ」と吠えている。なんの選択肢もなく、自分で自分の死刑宣告にサインするしかなかった。体中の恐怖がそこに集まったかのように手が震えた。

「服を渡してやれ」と相手は部下に命じた。警備員のほうに視線を向けると、壁に掲げられた標語に一瞬目がとまった。幹部職の部屋にはどこでもある習近平の一二の指導方針で、私の幼稚園にもある。

そこにはこんなことが書かれていた。「誰もが中国語で話さなくてはならない―誰もが中国人のような服を着なければならない―誰もが中国人のように考えなければならない―誰もが中国のために尽くさなければならない先住民は国外との接触を持つことは許されない」。これらをひと言で要約するなら、「ほんのわずかでも異質なものは、ことごとく中国化しなければならない」ということだ。父性的なアドバイスのように記されているが、一連の命令を言い換えたものにすぎない。

軍服のような迷彩柄の制服を抱えながら、警備員のあとに続いて通路に出た。あの士官の姿はその後も、新しい収容者が到着したときに何度か見かけることがあった。おそらく、特別任務を担当する上層部の一人だったのだろう。のちになると、特定の収容者の健康状態に関する書類を提出するため、時折執務室に行くことになった。

初日の夜

激しいショック状態に陥ると、アドレナリンが脳のある部分を刺激して頭の回転は一気に高まる。収容所に送られて以来、私はあらゆることを寸分たがわず、正確に記憶しようと努めてきた。なぜなら、ここの実態をいつか世界に伝えられると信じていたからだ。収容所に入った最初の日から、私はその考えに命綱のようにしがみついた。

目の前の少し左側に小さな集会所がある。部屋のなかには警備員が詰めるガラしようしや」張りの哨舎が置かれていた。集会所の左から、奥行き二五メートルほどの通ス路が分岐しており、両側に一二の監房があった。あとになって、男性と女性の監房は別々の側に置かれていることに気づいた。

各監房の扉は三重に施錠され、さらに鉄のボルトで固定されていた。通路には二人の警備員が二四時間体制で配置されている。ここまで厳重にするのは、収容者が脱走して自分たちの残虐行為が明るみに出るのを恐れていたからだ。

右に向かって進んでいったので、それに合わせて目をそらした。こちらにも同じように長い通路が続いている。この通路にも両側にカメラが設置されていた。しかも二メートルごとに置かれている。隅から隅まで監視され、身を隠せる隙間や死角はどこにもない。窓もなかった。この階の半分は管理棟になっており、六つの部屋が並んでいる。

さらに数メートル進んで、四つ目のドアの前で立ち止まった。収容者の監房とは異なり、この部屋のドアには中央に食事を出し入れするハッチがなかった。どうやら私は、受刑者ではなく、教師として少しはましな扱いが受けられそうだ。

部屋の大きさは約六メートル四方、床は打ちっ放しのコンクリートで、レジ袋二枚分の厚さのビニール製のマットレスが敷かれていた。そして、ぺらぺらの枕とビニール製の薄い上がけが置かれていた。監視カメラが部屋のすみずみに設置されている。警備員の「早く寝ろ!」という命令とともに、鉄格子のついたドアが閉められて鍵がかけられた。

つかの間、私はその場に立ちつくし、目の前の壁にある二重の鉄格子がはめられた小さな窓を見ていた。だが、背の届かない位置にあるので外は見られない。

「いつまでここにいなければならないのか?この先どうなってしまうのか?」。わかるはずもない答えを求めて、私はしゃにむに考えつづけた。秘密警察の取り調べはもう何度も受けたが、私を逮捕する理由はまだ見つからないのだろうと考えた。ふと嫌な思いが頭をかすめる。

中国語を教えるという口実で連れてこられたが、本当の狙いは、私がついに口を滑らせ、それを理由に何年も拘留するためだ。それにちがいない。「泣いてはならない、口を割ってはならない、自分の感情を覚られてはならない―」。自分がサインした規則を考えれば、私のミスなど容易にとがめることができる。だが、相手のそんな狙いを簡単に満足させるつもりは私にはない。

ビニールの上がけの上に身を横たえた。天井には五台目の広角レンズの監視カメラが私に向けられていた。この灰色のコンクリートの箱のすみずみまで記録されているのだ。明かりはまぶしく、ひと晩中ついていた。

日課

六時少し前、つんざくようなベルの音が建物中に鳴り響いた。「ここはどこ?」と考えて目を覚ました私の心臓が高鳴った。天井の監視カメラを見て、眠りについたときの押しつぶされそうな思いが頭に蘇った。しばらくして、「準備しろ。もたもたするな」と言いながらドアを叩く音がした。

部屋の正面左手に、腰の高さの壁で仕切られ、穴の開いたトイレスペースがある。ここにもカメラが向けられている。ドアの右脇には小さなシンクがあり、そこにもカメラが向けられている。慌てて蛇口をひねったが、水はチョロチョロとしか出てこない。顔に水をかけて歯を磨いた。石鹸も櫛もなかった。

二時間ほどしか眠れなかったが、数分後にはドアの外で警備員のように、両腕ひさしをピンと伸ばして直立不動の姿勢をとっていた。迷彩服とそれに合わせた庇のある帽子を被り、上着のボタンは顎の真下までとめていた。

六時になると、両方の通路にあるすべてのドアが自動的に開いた。一瞬、風が吹いた。その風に乗って監房の扉から、汗や排泄物の臭いが混じった忌まわしい悪臭がホールを横切り、この区画全体に染み込んでいく。監房の反対の棟にいる青い制服を着た警備員は、監房に入るときはかならずマスクをしていた。

この時点ではまだ知らなかったが、規定では収容者一人当たり一平方メートルのスペースが必要とされていた。しかし、実際には一六平方メートルに二〇人もの人間が詰め込まれていたので、一フロアに約四〇〇人の収容者がいたことになる。蓋付きのプラスチック製バケツは一房に一個しか許されていない。このバケツがトイレとして使われていたが、バケツは二四時間に一回しか空にできない。

五時間後、バケツが満杯になったら、蓋をしておかなければならない。膀胱が破裂しても、お腹がグルグル鳴っても、バケツが空になるまで待たなければならないのだ。その結果、臓器に異常をきたす者もおり、空気は汚くて監房にいる誰もが吐き気を催していた。

私は、監房の外に並ぶ収容者たちから目をそらした。六人ほどの事務職員や作業員の列に加わるように指示されたからだ。食事の時間に合わせて、列は長くなったり短くなったりしていたが、会話は禁じられていた。

このフロアには、実にさまざまな職種の職員が働いているのがじきにわかった。上下ひと揃いの簡素な作業服を着た清掃係の女性から、銀行強盗のような黒い目出し帽を被り、口と目と鼻だけしか見せない上級職員がいた。中国人職員も、覆面をして自動小銃を誇示し、長靴をはいた男たちには明らかに脅えていた。彼らの仕事が何か、私はすぐに覚った。

収容所ではあらゆる手順が最も微細な点にいたるまで体系化されていた。まるで蟻塚のようだ。おそらく、私がいたフロアでは一〇〇人ほどの職員がシフトにしたがって働いていたと思う。中国語を教える教師は私だけで、比較的上位の役職についているカザフ人も私だけだった。中国人職員の一二人に一人の割合で先住民が働いていたが、彼らは常に下役として扱われていた。

二人の警備員に付き添われ、職員のグループは二五メートルほど移動して二重扉のほうに向かい、そこを過ぎたら左に曲がって厨房に向かった。通路の突き当たりの壁には窓ぐらいの大きさの開口部があり、そこから中国人の調理係が料理の皿を列にしたがって順々に出していた。いい匂いがして、きちんとした食事のようだった。お腹が空いてきた。

だが、がっかりしたことに、先住民である私に与えられたのは、煮くずれしたような白い蒸しパンひとつと、数粒の米が浮いたわずかな量の重湯だった。差別は食事だけではない。ためらいや不安、あるいは急かされたせいで失敗をしても、中国人職員は私のように罰せられたりはしなかった。

食事を手にして、一列に並んで自分の部屋に戻っていった。塩も振られていなれがノい重湯をひと口飲み干す前に、警備員から横柄に命じられた。「われわれクをしたら、きれいに洗った容器をほかの者といっしょに食堂に持ってこい。言われたとおりにしなければ、明日はそのままの容器で食べさせるぞ」そう言って扉に鍵をかけた。

七時になると、二人の看守が私を房近くの事務室のひとつに案内した。最低一人の武装した警備員が、影のようにいつも私のうしろについていた。

教育計画

昨夜通された部屋とは違い、この部屋に置かれていたのは合板の安っぽい什器だった。机の向こうには別の中国人がいて、仕事について私に説明をした。担当の顔は毎回異なり、私には相手の顔が覚えられなかった。セキュリティ対策として、職員同士の接触や会話を防ぐため、建物内の別の部署の人間を手っ取り早く交替させていただけなのだろう。

指を差して、「座れ」と命じられた。収容所では無愛想な態度が当たり前だった。「授業中は、指示されたことしか話してはならない」。彼のような男にとって、暴力は中国社会を強化し、当然の敬意を維持するうえで正当な手段だ。「この指示書に書かれていること以外は、絶対に口を開いて話してはならない」と指を立てて警告すると、紙切れを振りかざした。自分の意見を言うことはもちろん、自主的に行動することも許されていない。相手は入口のほうに顔を向けた。そこには警備員が立っており、上官の一言半句に律儀にうなずいている。「彼のような警備員もやっていいことと、やってはいけないことは自分で判断できる」と言い加えた。

相手は身を乗り出し、数ページにわたる書類を私に手渡した。書類には私がどうふるまうかが、きわめて詳細に記されていた。可能な限り動かないように立ち、常に鋭く、強い口調で話すこと、看守と話す際には所定の手順にかならずしたがうことなどである。

監視国家で生き延びていくには、常に目立たないようにして、本心を覚られない仮面を被りつづけなくてはならない。すでに私は収容所の外の世界でそれを学んでいた。そうすれば、密告者の群れから、自分の言動につけ込む余地を減らせる。

「それをもう一度繰り返せ」と、男は私が小学生でもあるかのように、行動準則について質問を浴びせ、その日の学習課題を説明した。「そのページを開け」。学習計画の最初の四ページは、第一九回中国共産党全国代表大会で可決された決議案の抜粋を扱っており、ひとつにまとめると本一冊分の長さがあるので、一部を収容者に毎日教えることになっていた。

「どんどんページをめくっていけ」。次の二つは、中国の習慣や伝統に関するものだった。中国人は親族をどのように葬っているのか。結婚式をどうやって祝っているのか。「これが今日の二つ目の課題だ」と相手は言う。

内容をひと通り理解するために三〇分ほど時間を与えられた。

学者から字の読めない人までいる収容者を相手に教えるには、私自身が法案の意味を理解し、一部は暗記しておかなければならない。だが、授業で使えるメモは限られた範囲でしか許されず、声に出して読むことさえ禁じられた。

短時間のうちに多くの話を頭に詰め込んだせいで、極度の緊張と不安に襲われた。「細かいことを忘れないようにしなければ」と懸命になっていた。失敗してしまえば、悪臭を放つ檻のなかに、私も動物のように閉じ込められてしまうだろう。ほかのことは必死になって遮断し、目の前の作業だけに集中した。

「もういいだろう」と相手は銀色の時計に目をやりながら言った。「椅子から立って、すべての課題について要約しろ」。それは、私が想定どおり残らず理解したかどうかを確認できる唯一の方法だった。「待て」と言って、相手は携帯電話を取り出して私が書いたメモを撮影した。検査されていない紙切れを扱うことはいっさい許されていない。一日の終わり、私が書類を残らず事務所に返却したかどうかも確認された。どれほど小さな証拠であろうが、それを施設の外に出すことは許されない。証拠だけではなく、ありとあらゆるものを施設から外に出してはならなかった。

連日時には朝から、また別の時には夜から―私は事務室に連れていかれ、新しい学習計画を渡された。そのたびに、ガラスの壁の向こうの階段から職員が現れ、私の分だけでなく、五階建てのこの建物の他階の教師役のメモを持っている。この事実を踏まえると、一フロアに四〇〇人、地下にいる人数を加えると、私がいる収容所にはおよそ二五〇〇人の収容者が存在する事実に気づいた。「彼女を教室に連れて行け」。黒髪をかき上げた士官はそう言うと、警備員といっしょに行けと手を振った。あの二重扉をくぐったあと、今度は左の厨房ではなく、右に曲がって通路を進んだ。通路に沿って大きな部屋が三つか四つあり、そのうちのひとつが私の新しい仕事場だった。

それから五カ月間、私はそのフロアで働きつづけた。

午前七時から午前九時:生ける屍たちへの授業

部屋に入ったその瞬間、五六人の生徒が足首に巻かれた鎖を鳴らして立ち上がり、「準備完了しました」と叫んだ。全員が青いシャツを着ており、ズボンをはいていた。頭は剃られて、肌は死体のように白い。

黒板の前に直立不動で立つ私の両脇には、自動小銃を持った二人の警備員が立っていた。まったく予期していない光景を目の当たりにして、私は衝撃のあまり一瞬よろめきかけた。黒い目、切断された指、体のいたるところにできたアザ、墓場から蘇ったばかりの生ける屍の集団だった。

テーブルやありきたりの椅子もなく、園児用のプラスチック製の腰掛けが置かれているだけだ。大人にとっては、背筋を伸ばして座るのも容易ではない。血のついたズボンをはいた男性のなかには、痔が破裂して苦しんでいる人もいた。

一〇人から一二人の人間が五列に並んでうずくまっている。学者もいれば農民もおり、学生や実業家もいた。一八歳から五〇歳の男性が全体のおよそ六割を占め、残りは若い娘や女性、年配の老人だった。最年少は一列目にいた女子学生で、ほっそりとして背が高く、とても賢い娘だった。この娘も髪を剃り落とされていたので、私ははじめ男の子かと思った。最年長はのちに加わった羊飼いの老人で八四歳だった。

どの顔にも恐怖が刻まれていた。目にはまったく生気がなく、希望の光は見当たらない。私はショックで立ちすくみ、口元が震えた。泣きたい気持ちでいっぱいだった。「サイラグル、絶対に失敗してはだめ。失敗すれば、あなたもあの椅子に座ることになるのよ」と私は心のなかで叫んでいた。

「一番、います」「二番、います」と収容者が次々に声をあげていき、五六人目まで続いた。点呼が終了すると警備員は、全員にペンと小さなノートを手渡していた。ノートは使えることになっていた。食事を取りにいった際、手錠はすでにはずされており、片方の手首からぶらさがってカチャカチャと音がしている。その日の授業中、収容者は問題の答えでノートを埋め尽くしていった。

最初のうち、私はひと言も声が出なかった。喉が締められているようだ。だが、同情は禁じられている。違反すれば死刑が待っている。踵をめぐらせて黒板をつかむと、チョークで書きはじめ、荒々しい言葉遣いで話した。振り向くときには、収容者ではなくその向こうの壁を見るようにした。彼らの顔を見ることに耐えられなかったのだ。うしろの壁は工場の壁のように、灰色のコンクリートが雑に塗り込められていた。

目の前の床には赤い線が引かれ、その線を越えるには警備員の許可が必要だった。それも線の向こう側でなければできない、何か重要な場合に限られた。この境界線は、私と収容者のあいだに感情の交流や親密な思いが芽生えるのを避けるための措置だった。彼らに近づくことさえ私には許されていなかったのだ。私にはテーブルとプラスチック製の素っ気ない椅子が用意されていたが、奇妙なことに、授業が始まるたびに警備員はそれを脇にどけた。

女性も男性も小さな腰掛けに背筋を伸ばして座り、真っ直ぐ前を見ていなければならなかった。頭をさげてはいけない。この規則にしたがわない者はすぐに引きずり出されていった。行き先は拷問部屋だ。「こいつはわざとやっている。規則にしたがうのを拒否している。国家権力に逆らおうとしている」。これがおなじみの理由だった。

私の仕事は、朝の七時から九時までの二時間、徹底的に虐待された人間を相手に、第一九回中国共産党全国代表大会の決議や中国の習慣を教えることだった。「中国人が結婚したり、家庭を持ったりする場合、その習慣は私たちムスリムとは異なる」とできるだけ簡単な言葉で話しはじめた。農民の多くは山のなかで暮らし、自分たちの文化しか経験したことがないので何も知らない。彼らのために、私は儀式の手順をひとつひとつ説明しなければならなかった。

「中国の結婚式では、新郎新婦を祝福するとき、招待客はかならず決まった言葉を言わなければならない。たとえば、『お二人の幸せをお祈りしています』『早く赤ちゃんができるといいですね』などだ」と説明を加えた。

収容者は沈鬱な顔をして私の前に座っている。剃髪した生ける屍のような人たちに向かって、私は中国語のお祝いの言葉を教えていたのだ。

午前九時から午前11時:検査

午前九時から11時までの二時間は、授業の結果を確認するため、ノートでおさらいする時間に充てられていた。「全員がノートを確認する時間だ」と言う警備員の言葉を通訳して収容者に伝えた。わからない点がある者には、質問が認められていた。手があがると、私はまず右隣の武装した警備員に向かい、その質問が許されるかどうかを確認した。許可がおりると、足錠をかけられた収容者は母国語で質問した。どうやら中国語が十分に話せないようだ。その場合、私はまず看守に質問を通訳し、どう答えればいいのか指示を待たなければならない。ウイグル語、カザフ語、中国語と言葉を切り替えて通訳を続けた。

看守に指名され、個々の収容者が起立し、習ったことを暗唱する場合が何度かあった。よくできた者にはポイントが与えられる。「よく学べば、それだけ早く解放される」と言われていたので、誰もができるだけ完璧に覚えようとしていたが、病人や高齢者、主に六〇歳から八〇歳の者には至難のわざだった。

大半の人たちは中国語をほとんど、もしくはまったく知らない。彼らがどれほど漢字と苦闘しているのかはひと目でわかった。目の前で線が踊り出し、交ざり合い、結び目を作っている。そんな文字を読み解くなど、手に余る課題だった。

どこから手をつければいいのか、それさえわからない。こうした人たちは、どうすればここから出られるのだろう。泣き叫びたかったが、葛藤を隠さなければならないことは誰もが知っていた。

収容者の解答は、その後、中国人職員によってチェックされ、結果に応じて、誰を降格させるのかが決められる。規則を破った者も減点され、最終的には別のフロアに連れていかれる。施設の方針によれば、違反行為はさらに厳しく罰せられることになっている。こうした違反行為には、誤った動作、質問に答えられなかった、痛くて泣いたなども含まれた。

収容される前に脳の手術を受けた女性は、治療が受けられないまま傷口が広がり、痛みで泣いていた。拷問の結果で座れなくなっている人もいた。そうした人たちもまた、引きずり出されてふたたび拷問を受ける理由になった。拷問を受けて座れない人は、引きずり降ろしてまた拷問する。査定によって、評価が高まった者、さがった者はそれまでとは異なる制服を着せられ、別のフロアに移っていった。

「ここに来てじきに気づいたのは、色の違う制服を着た収容者が集団で連れていかれることだった。赤色の制服を着ているのは重犯罪の烙印を押された人たちで、イマームや非常に信心深い人たちである。彼らほど深刻ではない者は水色の制服を着ており、さらに軽い罪の人は紺色だった。私のフロアでは、全員が水色の制服を着ていたが、日を追うごとに私の目には水色という色が醜悪な色として映るようになった。教育を受けていない者、高齢者は次々とポイントをさげていき、最後には悪い豆のように選別されて弾かれた。彼らがいた場所はすぐに新しい収容者で埋め尽くされた。

午前11時から正午:「中国人であることは私の誇りだ!」

11時になると、看守は収容者一人ひとりにA4サイズの段ボール箱をひとつずつ配った。それぞれの箱に、カラフルな文字で言葉が書き込まれている。番号一番の収容者が箱を頭上にかざし、大声でその言葉を読み上げると、全員がいっせいに「中国人であることは私の誇りだ!」と何度も同じように繰り返した。そして、次の人が自分の箱を掲げ、「私は習近平を敬愛する!」と叫ぶ。

漢民族でない者は、党や政府から人間以下と見なされていた。カザフ人やウイグル人に限った話ではない。世界中のあらゆる人種がそうである。次の箱を手にした私も唱和に加わらなければならなかった。「私の命と私の財産はすべて党のおかげです」。そう声をあげながらも、頭のなかでは、「党のエリートはみんな正気を失っている。一人残らず頭がおかしくなってしまった」という思いが渦を巻いていた。

私の視線は収容者たちの顔にあてどなく向けられていた。そのとき、私は不意に凍りついた。あの頭が剃られた男性|あの男性は私の知っている人だ。まちがいない。二〇一七年の夏、アクスで宗教行事を祝って逮捕されたウイグル人だった。地元では大騒ぎになった。当時、私も彼の姿はよく目にしていた。二五歳ぐらいのきちんとした家の人で、私の幼稚園に自分の子供を連れてきていた。とても優しそうで、幸せそうだった。その人物がいまここいる。いまの彼はまったく別人だ。目は死んでおり、口をほかんと開け、「共産党万歳!」と叫んでいた。

突然、警備員が自動小銃で私を小突いた。「あの男をなぜそんなにジロジロ見ている?」。私はすくみ上がり、ますます大きな声で叫んだ。「習近平万歳!」。心のなかでうかつな自分を何度も責めた。部屋には二人の警備員がおり、言うまでもなく、何台もの監視カメラが設置されている。私はあまりにも不用意だった。

唱和は延々と続けられた。党を礼賛し、その「舵取り役」の習近平を称え、中国を讃美する。集団全体がまるでひとつの口になったように、まったく乱れのない唱和だ。「党がこの命を与えてくれたから私は生きている!」「党が存在しなければ新しい中国はない!」と誰もが叫んでいた。党の計画は、私たちを新しい人間に作り変え、一人ひとりが心からそう信じるようになるまで洗脳することだった。「党こそすべてである。習近平を除いて神はいない。中国こそ世界最強であり、中国をおいてほかに全能の国はない」

もちろん、収容者のなかにはもろい性格の者もいた。収容所に入ってしばらくすると、彼らの反抗心は、酸で溶けていくように失われていった。しかし、私はこんな方法が本当に有効だとは考えていなかった。多くの人たちは、あの地獄から抜け出すために、藁にもすがる思いでひたすらやっていただけだ。彼らは、党と指導者の善意と力を信じることで幸せになったようにふるまっていたが、それは教育によって変わったふりをしていただけにすぎない。あれほどの虐待を受けていれば、これほどばかげた話など信じることはできない。私自身、神への信仰は失っていない。ときどき、外壁に設けられた二重の鉄格子がはめられた小さな窓に目を向ける危険さえ冒していた。外を見ることは禁じられていたが、どうせ何も見えない。空はまったく見えず、見えるものといえば有刺鉄線だけだった。

ひとつのグループが終わると、すぐに次のグループが入ってくる。最初のグループが残ることもあったので、その場合、部屋には一○○人以上の「生徒」がいることになる。

正午から午後二時:薄いスープと新たな指示

正午から午後二時まで、警備員は収容者全員を監房に戻す一方、職員も部屋に連れていった。数分後、私はほかの職員といっしょに昼食の列に並んで容器を手にした。渡されたのは小さなパンと野菜スープで、スープは水のように味気なかった。時にはスプーン一杯のハチミツをもらえることもあったが、食事は以上の三種類で、それらを朝昼晩と交互に食べていた。

それが何カ月にもわたって続収容者は事実上飢えにさらされていた。そればかりか、私とは違い、毎週金曜日には豚肉を食べることを強制された。一部のムスリムは入所直後、豚肉を口にすることをかたくなに拒否していたが、抵抗がもたらした結果は、拷問と忘れようにも忘れられない苦痛だけだった。しばらくすると、彼らも豚肉を食べるようになった。

容器を洗い終えた直後、ふたたび扉を叩く音がする。それは、ただちに用意することを意味していた。これから二時まで隣の部屋で午後の授業の準備をしなければならなかった。

午後二時から午後四時:党を称える歌

二時から四時までの二時間、収容者全員がふたたび教室に集められて党歌を歌った。国歌を斉唱したあとに党歌が始まる。「党がなければこの新しい子供たちはいなかった。党がこの新しい子供たちを作った。党はこの国のすべての人民に奉仕するためあらゆる努力をしている。党は全力でこの国を守ってきた」

プラスチック製の園児椅子に腰をかけ、ノートを膝に乗せ、哀れな収容者たちは黒板に書かれた歌詞をひと言も漏らさず書きとめていた。書いて、歌って、書いて|一日で一曲すべてを覚えるのは無理な注文なので、一日に一節ずつの練習にとどめていた。翌日、収容者たちは鎖でつながれたまま厨房に向かう途中、習ったばかりの詞を歌わなければならなかった。

私たちは二十一世紀に生きていた。世界は猛烈な勢いで進歩していたが、中国だけは暗い過去へと向かい、毛沢東が支配していた野蛮で残虐な過去に戻ろうとしているようだった。毛沢東の時代について、党と政府は私たちの記憶や歴史書から必死に消し去ろうとしていたが、過去について口をつぐんだせいで、私たち全員に同じ残虐行為や同じ過ちを繰り返させることになった。

この国のあらゆる場所で目を光らせている習近平のように、彼の偉大なる英雄である毛沢東も疑わしい人物を収容所に送り、そこで「思想改革」という残忍なプロセスにしたがわせて「新しい人間」を生み出すことを望んだ。かつての時代とまさに同じように、党は人民を苦しめることで新たな創造物を生み出そうとしていた。そうすれば、私たち人民は党を支持する熱烈なしもべに変わり、共産党以外のあらゆる信念や紐帯から切り離され、党の高潔さと神聖さだけを信じ、党の壮大な発展と偉大な党首のためだけに尽くすようになる。

いまの私は、中国の国歌をちらりと聞いただけでも身構える。党とあの国に対する嫌悪感ではらわたが煮えくり返る。拷問を受けていたあの人たちのことを考える。あそこでは、無実の人間が魂のない抜け殻に変えられ、中国人という優れた民族が偉大な再生を遂げるために奉仕する愛国者にさせられ、完璧な中国人に変えられようとしていた。毎朝、収容者たちは「私は中国人です!」と何度も繰り返さなければならなかった。一○○○回、二〇〇〇回、三○○○回と「私は中国人です!」と唱えていた。それがすんで、ようやく朝食を食べることが許された。

午後四時から午後六時:反省の時間

収容所で働く中国人職員の目には、収容者は人間ではなく、番号で呼ばれる犯罪者としか映っていなかった。「規則を破ったり、スパイや二重スパイであることを自白したりしていなければ、ここにはいないだろう」と彼らは話し合い、そうやって自分の虐待行為を正当化していた。ここで拘束されている者たちは、苦痛を受けて当然なのだと彼らは考えていた。

午後四時以降の二時間は、じっと座って自分の過ちを反省することが中心だった。その間、重装備の警備員二人と、他部署の二、三人の中国人職員が私の前に陣取った。

「そのうちの一人が声を張り上げる。「早く自分の罪を認めて、それを正そうとすれば、それだけ早くここから解放される」。中国語がわからない場合は、私がカザフ語に翻訳しなければならなかった。

職員たちは、収容者が自分はなぜここにいるか理解していないと考えているようで、収容された理由について説明していた。例えば、祈りを捧げていたとか、依然として神を信じていたとか、あるいは中国語や中国の習慣、中国人に対して否定的な考えを持っていたなどの理由である。

実際、収容された理由は実にさまざまで、不適切な写真を撮ったからというものもあった。そんな例は山ほどあった。最近まで、カザフスタンと新疆ウイグル自治区は自由に往来できた。そのころ、多くの外国人アーティストや歌手、作家がここに入国していた。何百人ものファンが、ポップスターといっしょに写真を撮ったり、有名人のポスターの横に立って写真を撮影したりしていた。その後、このような写真は、破壊的な思想を抱いている証拠と見なされるようになり、「そのような反逆的な思想に汚された心を浄化する」ための証拠とされるようになった。

その職員は、犯罪の種類をひと通り説明すると、収容者が自分の犯した犯罪をみずから判断する方法を提案した。「自分に対してこう問わなければならない。前世で自分は何をしたのだろうか?それをどう表現するのがいちばんいいのだろう?」

職員の一人が最前列に座る一三歳の少女に向かい、「なぜ、お前はここにいるか?」と声をかけると、彼女は弾かれたように立ち上がり、「私は恐ろしい過ちを犯し、カザフスタンの親戚を訪ねてしまいました。もう二度とこのような真似はしません!」と流暢な中国語で答えていた。残りの時間はみな押し黙って考える時間に充てられ、過去の行動をみずから批判し、自分の罪を認めなくてはならなかった。

無実を主張しつづける者は本人だけでなく、親族を探し出して、その親族も拘束されていた。また、告白には信憑性が求められ、「私はイスラム教の信者で、モスクに通っていました」とでも言えばもっともらしく聞こえた。たとえそれが事実ではなくても、二時間のあいだ中国語で自分の言い分を整理し、あとできちんと書けるようにしておかなければならなかった。

収容者たちは午後遅くまで、当日夜に提出する罪状認否書の準備をした。誰もあえて言葉を発せず、みんな静まり返っていた。私の頭のなかでは、迫りくる洪水のような、水が勢いよく流れる音がしているだけで、それ以外、何も聞こえなかった。

午後六時から午後八時:休憩と夜食

午後六時から八時までは夕食の時間である。収容者は監房の外に並んだ。片方は女性、もう片方は男性である。床の中央には赤い線が引かれ、その両側を青い線が縁取っている。収容者は赤い線に沿ってはみ出ないように歩かなければならない。手首と足首を拘束されて、小刻みにしか動けない。つまずいたり、誤って青い線を踏んだりすると、拷問が待っている。厨房の窓口に到着すると、警備員が一方の手の手錠をはずしてくれるので、収容者は自分で食事を手にして監房に戻ることができた。

私はと言えば、初日の授業を終え、事務所で報告しなければならなかった。私はミスを犯していた。

取り返しのつかない失敗

扉が閉まるやいなや、管理の職員による厳しい取り調べが始まった。「収容者のなかに見覚えのある顔でもあったのか?あのウイグル人を見ていたとき、お前はなぜあれほど心配そうな顔をしていた?」。監視室の職員は私の表情をカメラに収めていた。彼らは四六時中監視をしていた。「あの女はなぜあんな挙動を示しているのだ?あの女は何を考えているのだ?やつは裏切り者か?」。そして罠が弾け、その爪が私の足に食い込んだ。

一瞬、途方もない恐怖にわしづかみにされた。「終わった。これでもう終わりだ」と考えた。失敗を犯せば命を奪われるという契約書に私はサインをしていた。「違います。そうではありません」と答えたが、支離滅裂な弁解しか出てこない。口はカラカラに渇き、口蓋に張りついた舌を離すのがやっとだった。「私があんな顔をしていたのは、人を見ていたせいではありません。急に胃が痛くなってしまい、とにかく痛くてどうしようもなかったからです」

「座れ!」と命令され、ペンと紙を渡されると、収容者の顔は二度と直視しないと誓う告白文を書き、それに署名させられた。書き終えてペンを置いたとたん、その誓約を大声で読み上げるように命じられた。「今後は二度とあのような真似はしません」と私は繰り返した。

次の日、あのウイグル人青年の姿はどこにも見えなかった。おそらく減点され、赤い制服のフロアに降格されたのだろう。それから毎晩、私はひどい罪悪感にさいなまれた。「それどころか、もっとひどいところに連れて行かれたのでは」と思いをめぐらせ、みんな「私のせいだ」と考えつづけた。どうしてあんなふうに自制心を失ってしまったのだろう。どうして、ほかの誰かを巻き込んでしまったのだろう。いても立ってもいられなくなり、何度も何度も自分を責め、自分のすべてを否定し、それまで以上に激しい憎悪を党に抱くようになった。

午後八時から午後10時:「私は犯罪者だ」

午後八時から一〇時まで、収容者は「自分の罪を心から受け入れる」ために監房に入れられつづける。それは、自分が犯した罪に徹底して向き合い、押し殺した声で自己批判を何度も繰り返すためだった。「自分は神に祈ったから犯罪者になったのだ。私は神に祈ったから犯罪者になったのだ。私は神に―」。壁に向かい、手を上に掲げてレンガの壁に当てる。その手には手錠がかけられたままだ。この姿勢で二時間ものあいだ、狭い監房のなかでひしめきながら全員が、「私は犯罪者だ」と唱えつづける。

その間、私は事務室で記録の整理や書類の保管などの事務作業に追われた。もちろん、常に監視はされている。週に一度だったが、自分がその週に何を行ったのか手書きで報告書を書いて自己評価を行っていた。「私はすべての仕事を満足にこなしました」。パソコンの使用は上級職員にしか許可されておらず、近づくことさえ許されなかった。

報告書は、命じられた仕事時間に応じて一ページから三ページの分量だったが、CCTVカメラの映像記録と照合されていたのだろう。

時折、患者のファイルを整理するため、私の独房から二つ隣の医療エリアに行かされることもあった。入所してきた収容者は全員、医師の診断を最初に受けていた。健康状態や血液型など、彼らにとって気になる点はもれなく詳細に記録されていた。

月に一度、収容者たちは「献血」を行っていた。その日、収容者は全員、医療エリアの外に並んで診察を待った。献血は私もしなければならなかったが、私の場合、彼らとは別に行われた。そのフロアで一人の看護師に出会った。彼女は途中、交代することなく数カ月間連続して勤務した看護師で、訛りから判断すると、収容所のほかの職員同様、内陸部の都市から来ているようだった。年齢はたぶん二一歳ぐらいで、髪は黒髪で私と同じように迷彩色の制服を着ていた。

ほかの看護師や医師、介護士らは、いつも夜中に外部から呼ばれて来ていた。「感染症の収容者のカルテは、別のフォルダーに入れておいて」と彼女は言ってシャオチェンいた。ほかの医療スタッフは、「小陳」というニックネームで彼女を呼んでいたが、おたがいを名前で呼び合うことはほとんどなく、「先生、こちらです」のように職名で呼び合うことが多かった。

医療部門では、若くて壮健な収容者のカルテにはとくに注意が払われていた。はじめのころ、私はまったく気づかなかったが、その後、そもそもなぜ健康な人のカルテにはかならずマークがつけられているのだろうかと考えるようになった。

臓器摘出のために、彼らは前もってドナーを選んでいたのではないだろうか。その後、本人の同意なしに医師が摘出する臓器のためだ。中国共産党は、当たり前のように囚人から臓器を摘出していた。

「東トルキスタンには、臓器を売買する診療所がいくつかあった。例えばアルタイでは、多くのアラブ人が同じムスリムの臓器を好むことが当たり前と考えられていた。イスラム教徒同士なら、ハラール(イスラム法で許された、行ってよいことや口にしてよい食べ物。戒律にしたがって食肉処理(解体)した動物の肉も意味する)にもかなっている。もしかしたらこの収容所でも、腎臓や心臓など、使える器官を取引しているのではないかと思った。

しばらくして私は、若くて健康な収容者が、点数がさがっていないにもかかわらず、一夜にして警備員に連れ去られ、姿を消している事実に気づいた。あとで「調べると、彼らのカルテにはいずれも赤い「x」印がついているのに気づいて保然とした。

収容所から解放されたあとの話だが、彼らが壮健な収容者を組織的に排除してていると思われる別の理由に気づいた。中国では多くの人間が、長江と黄河に挟まれた華中と呼ばれる地域に運ばれ、奴隷労働者として酷使されている事実が数多く報告されている。こんな奴隷労働から恩恵を得ている企業は、道義的責任を免れない。人権侵害の観点から、こうした企業は自社のサプライチェーンを慎重に調査しつづけなければならないだろう。

独立系シンクタンクの調査だけではなく、下請け企業のリストからも、何万人もの東トルキスタン出身のムスリムが中国全土の工場に送られている事実がわかっている。彼らにとって、収容所を出ることは国家の支配から逃れられることを意味していない。彼らはほかの労働者とともに隔離された施設で暮らしているだけで、その施設もまた有刺鉄線で囲まれている。西側諸国の企業|ボッシュ、アディダス、マイクロソフト、ラコステーはこうした奴隷労働から利益を得ているのだ。さらに、シーメンスのような企業は、こうした収容所に対して、数ある設備のなかでもとくに必要不可欠な基盤設備の供給さえ行っている。罪のない人々が、外国製のカメラやスキャナーで逮捕、監視、拘留されているのである。

午後一〇時から午前0時:告白文の作成

午後一〇時から深夜一二時までの二時間、すべての収容者は監房の床に置いたノートの前にかがんで、自分が犯した罪の告白文を書いていた。「ラマダン中に断食をするという、宗教に関する罪を私は犯しました。しかし今日、私は神が存在しない事実を知りました」とでも書けば、ポイントがもらえるいい機会かもしれない。翌朝、全員がこうした告白文を提出しなければならなかった。

このシステムでは、「汚らわしい思想から解放された」と、最も説得力がある演技をした者が報われるようになっている。とりわけ重要な一文は、「私はもうイスラム教の信者ではありません。神などすでに信じてはいません」で、告白文にはかならず書いておかなければならない。

彼らが告白文を書いているころ、私は別の報告書を作成したり、廊下や職務室、教室を掃除したりしていた。時には別の職員たちが同じ仕事をしていたが、私が一番のときには、いつも一人でしなければならなかった。きちんとした当番表があったわけではない。毎日のように私に番が回ってくることがあり、昼間のときがあれば、夕方や夜間にやることもあった。私にとって確実なルールはただひとつ、「休みはない」ということだった。

収容者が起きている限り、職員は彼らの思考を支配しようとした。やっと一人になれたと思っても、あれだけたくさんの人間が、あれほど狭い空間で休めるとは思えない。彼らは右側を向いて、たがいに押し合うように寝なければならなかった。手首と足首は鎖で結ばれたままだ。寝返りは厳禁とされており、違反すると厳しく罰せられる。眠れたとしても、暗い底なし沼に落ちていくような、一時的に無意識になるような感覚だったと思う。

しかし、私の一日はまだ終わってはいない。

午前0時から午前一時:見張り番

深夜一時まで私は見張り番をしていた。午前0時から、大きな集会場の指定された位置で一時間立ちつづけた。別の見張り番と位置を交代するときもあった。

見張り番は常に床に引かれた線のうしろに位置していた。まれに二、三人の収容者が並ぶ場合もあったが、かたわらには警備員がかならずいた。「どんなことがあっても、脱走は絶対に許されない!」と警備員は常に言い張っていた。脱走などできるわけがなかった。すべてのドアには複数の鍵がかけられ、誰も逃げようとする者などいない。

かりに脱走できた収容者がいたとしても、彼らはそう言い張りつづけ、そんな話が所内に広まらないようにしていた。

見張り番のとき、私は向こうにあるガラス張りの守衛所を見つめていた。その奥には階段があり、下にはいくつもの階があるにちがいないと私はじきに気づいた。管理部門の職員が、急ぎの命令にもかかわらず、「下の階」から物を取って戻るまでに時間がかかることが多かったからである。

階段の吹き抜けは「黒い部屋」の近くにもあった。この部屋で彼らは、最も忌まわしい手段で人々を拷問していた。収容所に入って二、三日したころ、私ははじめて収容者があげる悲鳴を聞いた。巨大な集会場全体に響き渡る悲鳴で、その声は私の全身の毛穴に染み込んでいった。目もくらむような深い裂け目の縁で、自分がぐらつきながら立っているような気がしていた。

自分のそれまでの人生で、聞いたこともないような叫び声だった。一度耳にすれば、忘れようにも忘れられない声である。聞こえた瞬間、その人物がどのようにさいなまれているのかが目に浮かぶ悲鳴だった。死にゆく動物があげる、生々しい鳴き声だった。

心臓の鼓動が止まりそうになった。思わず床に伏せて耳をふさぎたくなったが、泣くことすら考えてはいけないと思い、「そうしなければ、二度と子供に会えなくなってしまう」と必死になって自分に言い聞かせた。思いっきり歯を食いしばり、自分の心のなかのさらに奥底へと引きこもった。ぼんやりとした輪郭しか見えず、かすかな音しか聞こえないほど深い心の底に。その日から、私はあの叫び声を連日耳にするようになる。

午前一時から午前六時:睡眠

仕事から解放されたあと、私はビニール製のマットレスの上で丸くなり、膝を立てて上がけを頭から被った。コンクリートの床から寒さがにじみ出し、骨にまで染み込んでくる。少しでも暖かく落ち着いて過ごせるよう、制服はいつも着たままだった。

へとへとに疲れきっているのにどうしても眠れない。トイレの悪臭、耳に残る悲鳴、目にした耐えがたい光景あまりの衝撃と恐怖に全身の筋肉という筋肉がこわばりつづけている。

横になったまま、動けなくなっていた。収容者の痛ましい顔が頭のなかにずっと浮かびつづけていた。彼らの顔に無言の諦観が浮かんでいた。「なぜ、こんなことが起きているのだろう?」「なぜ、ここの人たちは私たちの痛みに無関心なのだろう?」「どうすればこれほど冷酷になれるのだろう?」という疑問がとめどなく渦を巻いていた。彼らにとって私たちの命は、無造作に踏みつぶされたカブトムシほどの価値しかなかった。

いつしか私は眠りにつき、二時間くらいは眠ったのだろう。ふたたび起床のベルが鳴り響く。それから何日も、収容所での生活はまったく同じ日の繰り返しだった。

一日二四時間の人工の光コンクリートの棺桶に閉じ込められた日常。いつの間にか昼か夜かもわからなくなってしまった。いまは冬なのか春なのか。数週間が経過したのか、それとも数カ月が過ぎてしまったのか。

最初の日と同じような日もあった。そしてある日、私は極秘の指示を受けた.

国家機密「三段階計画」

機密情報は、いつも突然届けられる。たいていは真夜中だ。一週間に一回のときもあれば、一〇日連続のときもあった。伝達者はガラスの壁の向こうにある階段の吹き抜けから、いずれかの部屋へと慌てて入っていく。

警備員が私をどの部屋に連れていき、その部屋に何人いるかは伝達事項の重要度によって異なるようだった。いつも出席しろと言われていたわけではないが、たいていは同席していた。国家機密に関与できる人間は限られるので、せいぜい二、三人の上級士官がいる程度だった。

これらの高官のほとんどは、新たな機関に属しており、その名称を大まかに訳すなら「国家機密保全」とでもなるだろう。彼らは、警察や軍隊と似た制服を着ているが、品質はさらに優れ、高価そうなものだった。部屋では最も高位の士官にまず情報が伝えられ、それから私に手渡された。

「私は椅子に座り、声を立てずに静かに読むことになっていた。うしろと横には警備員が立っており、彼らは私が読んでいるあいだ、私の表情を観察していた。はじめのうちは何が書かれているのかわからなかったが、読み進めるうちに、私の顔には動揺がはっきりと表れていたはずだ。

北京は、遠く離れた中国の自治区の統治者が何をしようと、自分たちには責任がないというふりをしたがる。だが、この書類には「北京からの機密書類」という文字が躍っていた。実は、東トルキスタンの収容所は、北京の党本部からの命令にしたがって設置されていたのである。

彼らが私の手に押しつけた書類には、政府の「三段階計画」が記されていた。

【第一段階】(二〇一四から二〇二五年):「新疆において同化する意志を持つ者は同化させ、そうでない者は排除せよ」

頭がくらくらしてきた。計画的な大量殺戮なのか?各段階は、核となる方針と箇条書きの小項目で構成されている。北京政府は二〇一四年の時点で、私の故郷の国を北部と南部の二つの地域に分けることで、計画の基礎をすでに築きはじめていたのだ。南部のウイグル人が党の最初の犠牲者として選ばれたのは、自治区では最大の先住民だからである。北部地域には主にカザフ人やキルギス人をはじめとする先住民が住んでおり、二〇一六年以降、ますます狙い撃ちにされてきた。読み進めるのが怖くなってきた。嫌な予感を覚えながら、前かがみになって書類を読みつづけた。

【第二段階】(二〇二五から二〇三五年):「中国国内での同化完了後、近隣諸国が併合される」

キルギス、カザフスタン、ウズベキスタンなど、さまざまな国が「一帯一路」構想や手厚い融資制度によって徐々に掌握されていく。計画では、経済が低迷している国が北京に依存するように仕向けていく。そして、ますます多くの中国人がこれらの国々に移住して工場を建設し、その一方で、メディア企業や出版社、テレビ局に投資して政治的に介入する道を開いていく。さらに、スパイを送り込み、情報提供者を育成してその国の国家機密を収集する。

【第三段階】(二〇三五から二〇五五年):「中国の夢の実現後はヨーロッパの占領」

目は書類に釘づけになり、息をするのも忘れてしまうほどだった。つまり、中国の恐怖の政治活動は、ウイグル人やカザフ人にとどまらず、全世界を屈服させるのが目的なのだ。ほかの国々がその事実に気づくのが間に合わなければ、私たちが直面している悪夢は、世界の国々でも繰り返されることになる。

顔をあげると、士官のこわばった笑みから、相手が私の顔色の悪さや動揺をまぎれもなく見抜いているとわかった。「なぜ、そんな顔をしている?いったい何に反応している?」

「あなたが偉い方だからです」と私は口ごもりながら答えて素直に謝った。「それに、自分が書類の内容を正確に理解しているかどうかわからず、それをうかがっていいのかどうかもわかりません」

相手はいかにも満足そうに顎をそらし、内容について私を質問攻めにした。「そこに書かれていることから何を理解した?」。党の用語を使って回答しないと、そのたびに「違う」とさえぎられ、党の公式解釈を叩き込まれた。

そして、「もう一度だ」と吠えて自分の解釈を私に繰り返させた。クラスこんなことをする目的は、「底辺」にいる哀れな者を歩兵として採用し、中国政府が妄想する世界征服に奉仕させるためだった。クラスの者を党の側に引き込み、最終的に国家を養蜂箱に変え、すべての人民が同じ考えを持ち、同じ信念を共有し、同じ目的のために働くように仕向けることにあった。一丸となって世界最強の国を目指し、「中華人民共和国が手がける栄光の事業に参加する」ことになっていたのだ。収容者たちは、中国共産党の目となり、耳となるはずだった。

彼らは最後に私の手から書類を取り上げ、立つように命じると、部屋の中央にある金属製の容器の前に連れていった。警備員が見ている前で、男の一人がライターを取り出して火をつけると、書類をそこにかざす。もう一人の人間が書類を処分した証拠として録画し、最後の一片が燃え尽きるまで撮影を続けている。

垣間見た情報の断片は消えてしまった。しかし、それは上級士官らが知っている情報のほんの一部にすぎず、ネットで送信された情報はもっと詳細な点に言及していた情報だったはずだ。書類が灰になったのを確認すると、彼らは私を独房に戻して眠らせてくれた。西側世界の人たちのなかには、この話を信じない人もいる。あまりにも荒唐無稽すぎて、本当だとは思えないからだ。私は別の収容所を生き延びたカザフ人に会ったことがあるが、その人もまた「三段階計画」については知っていた。さまざまな収容所で同じ内容を教えていた事実が明らかな以上、その事実を裏づける目撃者はもっといるはずだ。

同化教育―「いつまでこの施設にいなければならないのか」

翌日の授業は、党を称える歌から始まった。「共産党はこれほど多くの人間を再教育してきた。これは人民全体にとってよいことだ。われわれは一つの統一された集団なのだ」。それが終わると、私は「一帯一路」の話をした。

私は政府の機密情報を数日に分け、小出しにして伝えた。警備員は、部屋にいる収容者たちに問題を出し、話が伝わったかどうかを確かめた。そのチェックがすんで、ようやく授業を続けることが許された。

「新しいシルクロードによって、新疆とアフリカ、アジア、ヨーロッパはすでに密接に結ばれることになった。経済的にも地政学的にも途方もなく巨大なこの事業によって、中国の商品だけでなく、中国の偉大な政策も伝達されていくだろう」

収容者たちへのメッセージははっきりしていた。経済的にも、政治的にも、軍事的にも圧倒的に優れたパワーに抵抗しても無意味だということだ。

収容者たちは、新疆の同化に関する部分と、そこに示された時間枠に不安を抱いていた。質疑応答の時間に手があがり、「五カ月か六カ月以内に解放すると約束してくれました。二〇二五年であれば、私たちはあと一〇年近くここにいるということなのですか」。あるいは「二〇三五年までにここを出るには、何をすればいいのですか」などが問われた。

いつものように、警備員に通訳してから私は答えることを許された。「言われたことをすべて行い、常に服従し、豚肉を食べつづけ、党の代表が命じたことを残らずやり遂げれば、もっと早くここから出られる」

それは掛け値なしの真実だったのだろうか。明確な解答などなかった。この施設で私が過ごした五カ月間、解放された収容者は一人もいない。アクスでも、友人や知人のほとんどが何年も拘束されていたが、収容所から解放されたという話はその後も聞いたことはない。

たとえ、奴隷労働に従事させられることはなくても、その収容者は同じ人間ではありつづけられなかった。どれほどがんばってみても、これほどの虐待を受けた人たちが長生きできるとは私には思えない。肉体と精神の双方に対する絶え間ない重圧によって傷つき、彼らに残された短い時間のなかで、幸せなどまったく感じられなかったのではないだろうか。彼らの精神は破壊され、常に恐怖にさらされていた。少しでも大きな声を聞いただけで、心臓は高鳴り、不安に脅える。

栄養失調、虐待、感染症、正体不明の投薬などが横行していたので、収容所の門を出た人もまた、心理的にも肉体的にも深刻なトラウマを抱えていた。彼らの多くは、もはや自分自身ではなくなり、国家に管理されたロボットと化していた。

死者を消し去る

最後には燃やして灰にする機密文書についてはすでに説明した。しかし、問題になりそうな課題は収容者の教育には向かないので、別の方法がとられていた。こうした文書については、部屋にいる警備員さえその内容について知ることは許されていなかった。ある夜、私は小さな部屋で身動きもせずに立ちながら、「命令書21号」を黙読していた。

ここでも士官が私の表情を観察し、書かれている内容に私がどんな反応を示すのか探っていた。しかし、前の失敗に懲りていたので、どれほどおぞましい内容が書かれていても、私の顔はなんの反応も示さなかった。

「収容所で死亡した者は、なんの痕跡も残さず処分しなければならない」。腐った食べ物を処理するような、あけすけな公式用語で当然のように書かれていた。遺体には拷問をうかがわせる痕跡を残してはならない。収容者が殺されたり、ほかのなんらかの理由で死亡したりした場合、その死は絶対に秘密にしなければならない。あらゆる証拠、証明、書類はただちに破棄しなければならない。死体の写真撮影やビデオ撮影は厳禁とされていた。遺族には曖昧な言い訳をして死に際の様子をごまかし、場合によっては死んだ事実さえいっさい告げないほうがいいと説明されていた。

私が収容所にいたあいだ、人が殺されるのは目にしなかったが、たくさんの収容者が姿を消していた。その場に倒れ、死にそうな人も見た。あの収容所でも人が死んでいた可能性はきわめて高い。

死者の存在やその死因を知らされたのは、それなりの権限を持ったごく限られた職員だけだった。それ以外の者は死亡者が出た事実など何も知らされなかった。

一連の事実が収容者たちに知らされていなかったのも当然と言えば当然だろう。そんな事実が知られてしまえば、彼らをコントロールするのが難しくなり、集団パニックを引き起こしてしまう可能性があるので、収容者には絶対に知られてはならない。しかし、なぜ私には話してくれるのだろう。私はとまどいながら顔をあげた。

士官はペンと紙を差し出し、「これに署名しろ」と命じた。書類を受け取り、その内容に責任を持つことを私は確認した。あとになって事態が悪化した場合、自分を処罰する書類に私はサインをしているのだ。私はこの命令を実際に手がける者ではなく、手っ取り早く生け贄にできる駒にすぎなかったのである。

それぞれの収容所では、一人が日報を作成して、それをウルムチに送ることになっていた。ウルムチには、「一体化聯合作戦平台」(一体化統合作戦プラットフォーム:IJOP)と呼ばれる秘密の包括システムがあり、全国の収容所の情報が集められていた。そのなかには、収容者のDNAやパスポート、ID番号などあらゆるデータが含まれていた。士官は北京からの指示を受け、それらの指示をさまざまな地域や収容所に伝えていた。

署名した死亡者の処理に関する指令書に私がいったん署名すれば、当局はまずまちがいなくその書類をウルムチに送っていたはずである。

シャワー室

洗濯してもしばらくすれば、収容者が着ている制服は体にへばりつき、汗と汚れの混じり合った臭いを放つようになるが、収容者には洗濯は一カ月か二カ月に一度しか許されていない。一方、職員である私は、週に一回もしくは二週間に一回、シャワーを浴びることが許可されていた。

自動小銃を携えた二人の警備員が私をシャワー室の入口まで案内した。二人はそこで待つか、いっしょになかに入ってくるときもあった。シャワー室には必要最低限のものしかなく、それぞれのシャワーはカーテンで仕切られていた。私はいつも一人だった。ほかの女性は誰もいなかった。私に接触することが禁止されていたからでもあるが、お湯が出るのはわずか二分間だった。収容者がシャワーを使うときにもお湯が出るのかと考えたが、たぶんそうではないだろう。

すぐには気づかなかったが、シャワー室全体がCCTVカメラで監視されていた。一度、コントロールルームの床を掃除していたとき、監視カメラのすべての映像がさまざまなスクリーンに映し出されているのを知った。二人の中国人職員が裸の娘や女性職員の姿をいやらしい目で見入り、大声で笑っては、下品な冗談を言い合っていた。「ほら、あの格好を見てみろよ」と言ってばか笑いをしていた。

「私はモップを使いながら、二人が女性の胸や股間など特定の部分にズームインするのを見ていた。何人かは録画されていることに明らかに気づいていたようで、衣服の一部だけをはだけて、急いで髪を洗う娘もいた。

次にシャワーを使用したとき、私は懸命になって体を隠した。頭をおそるおそるあげ、天井をよく見てみると、カメラのレンズに気づいた。目を凝らさなければ、見落としてしまうほど小さなレンズだった。

世界で最も危険な国:二六カ国のリスト

翌日の授業では、中国の公敵であるアメリカを中傷するように指示された。中華人民共和国に最も敵対的な国を分類し、党はそれに基づいて二六カ国のリストを作成していた。

第一位はアメリカである。第二位が日本、以下、順番は詳しく記憶していないが、第三位と第四位にドイツ、カザフスタンが続いていた。これらの国々と接点を持つ者は、国家の敵と見なされていた。

このリストの存在については、党も秘密にはしていなかった。むしろ、逮捕の明確な根拠としてリストを使っていたぐらいだ。私は収容者たちに向かって、中国共産党がいかに「神聖で格別のもの」であるか褒め称え、その一方で、ヨーロッパの特定の国と、とくにアメリカがいかに「悪しきもの」であるかを語って授業を終えた。

「中国が直面するあらゆる苦難は、中国人民に対して、アメリカが行っている分裂を扇動する政策の結果なのである」と私は説明し、収容所の管理部門から言われたことを繰り返した。中国人がムスリムを拷問しても、最終的にその責任はアメリカにある。なぜなら、別の信仰を持つ人々に誤った考えを植えつけ、問題行動に走らせている張本人こそアメリカだからである。

これが共産主義者のものの考え方だった。北京政府の考えにしたがうなら、西側の民主主義は危機と混乱に陥った失敗例にすぎなかった。

秘密の暗号「最初に乗の靴、次に革の靴」

夜になると暗号化された秘密のメッセージをよく受け取っていた。1「最初に"藁の靴"を世話して、次に"革の靴"を世話せよ」

「藁の靴」とは、羊飼いや農民、あるいは漁師などの普通の人たちを意味している。「革の靴」は役所や学校、警察官などの公務員を意味していた。

「藁の靴を世話」とは、まず先住民を中国人化せよということである。抵抗したり、協力したりしない者は力ずくで「靴を脱がされる」。それがこのメッセージの隠された意味である。

こんな暗号をどうして使っていたのか、私にはその理由が一○○パーセントわかるわけではないが、党には党の理屈があったにちがいない。おそらく、誰もがすぐにわからないようにしたかったのだろう。伝達者は担当者に連絡を伝え、その担当者は別の担当者にこのメッセージを伝えていたので、情報にアクセスできる長い連鎖ができていた。高等教育を受けたおかげで、私にはほかの担当者に比べてこうした暗号を解釈する能力があったので、彼らはこのような連絡を私と取ることにしたのかもしれない。

2「全世帯を〈主要世帯〉〈普通世帯〉〈信頼できる世帯〉の三集団に分類せよ」

彼らは先住民に対する威嚇のレベルを定めようとしていた。〈信頼できる世帯〉とは中国人世帯のことで、政府による脅威は受けていない。ほかの二つはムスリムの先住民について言及していた。北京政府によると、彼らは洗脳を必要としていた。〈普通世帯〉は不審人物が一人もしくは二人の家庭のことである。一方、〈主要世帯〉は、家族全員が鎖につながれてしまう。

私がメッセージの内容を確認すると、職員の一人がライターを取り出し書類に火をつけた。書類はたちまち炎に包まれていった。

「黒い部屋」

授業中、何人もの収容者がうめき声をあげたり、血が出るまで体をかきむしったりしている姿に気づいた。本当に病気なのか、気が狂ってしまったのか私にはわからなかった。授業中、私は「愛の温もりをその手で伝える」献身的な家長、習近平について話していたが、そんな話をしている自分の声さえできるだけ聞かないようにしていた。私がそうやって口を開けたり、閉じたりしているあいだ、何人かの生徒は気を失ってプラスチック製の椅子からころげ落ちていた。

人間の脳には、電気回路のヒューズのように機能する装置が備わっていて、危機的状況に陥るとそのスイッチが入る。このスイッチは、直面している苦悩のレベルが感覚の許容量を超えると作動する。恐怖で発狂しないよう、極限状態に達すると人間は意識を失う。

このような場合、警備員は室外にいる仲間を呼び、駆けつけてきた仲間とともに収容者の両腕をつかんで、足を引きずったまま人形のように連れ去っていった。彼らが連行していったのは、意識を失った者や病人、正気を失った者だけではなかった。教室のドアが突然開いて、重装備の男たちが飛び込んできた。とくに理由があったわけではない。収容者が中国語で書かれた看守の命令を理解できなかっただけの場合も何度かあった。

彼らは収容所で最も不運な人たちだ。その目には苦痛と苦悩の嵐が吹き荒れているのが私にはわかった。彼らの悲鳴や助けを求める声を廊下で聞くと、血が血管のなかで凍りつき、私たちは恐慌の瀬戸際に追い立てられた。絶え間なく、ながながと続く悲痛な叫び声を耳にしているのにとても耐えられなかった。これ以上の悲しみに満ちた人間の声はありえなかった。

「黒い部屋」に置かれたさまざまな拷問の道具を私はこの目で見た。壁にかけられた鎖。手首と足首を拘束された多くの収容者が、座面に釘が刺さった椅子に縛りつけられていた。拷問された者の多くは黒い部屋から戻ってこなかったが、なかには血まみれでよろめきながら出てきた者もいた。

警備員に連れられて監房内に入り、通訳をしたことが何度かある。拷問のせいで重傷を負い、立つことさえできずに、床に横たわっている収容者もいた。

「黒い部屋に置かれたさまざまな拷問道具について、なぜ私がこれほど知っているのかと言えば、私自身、あの部屋で拷問を受けたことがあるからだった。

共同謀議:羊飼いの老婆との出会い

二〇一八年一月のある夜、新しい収容者の大集団が到着した。そのなかに、灰色の髪を短い三つ編みにしたカザフ人の老婆がいた。山間部で暮らす素朴な羊飼いで、彼女が不意に連れ去られてきたのはひと目でわかった。警察管は靴をはく時間さえ彼女に与えなかった。冬のとても寒い日にもかかわらず、老婆は靴下のまま立っていた。年齢は八四歳だった。

必死になって周囲を見回している。壁際に並ぶ酷薄な中国人警備員のなかに、私の丸い顔を見つけると、両手を広げてこちらに駆け寄り、私に取りすがりながら、「お願い、あなたはカザフ人ね、だったら助けて。お願いだから助けてください。無実なんだよ。私は何もしていません。だから、お願いだから助けて!」と声をあげた。

突然の出来事だった。その瞬間、私はどうしていいのかわからなかった。

びっくりして、私はその場に立ちつくしていた。老婆は寒さと恐怖で震えながら泣いていた。つかの間、おそらく私は彼女の体に腕をまわしていたと思う。自分が何をしたのか実は覚えていない。あまりにも、あっという間の出来事だった。しかし、私の示した反応は、署名した規則に違反する行為として当局に確実に見なされていた。

次の瞬間、警備員は私からおばあさんを引き剥がすと、私を列から引きずり出していった。向かった先は黒い部屋だった。そこは、私たちのフロアで唯一監視カメラが設置されていない場所で、部屋のなかで行われている醜悪な行為の証拠は残らないようになっていた。

私には共同謀議の嫌疑がかけられていた。

悪が棲む場所

およそ二〇メートル四方の空間は、暗室に似ていなくもなかった。壁の床下に沿って、誰かが泥を塗りつけたように、幅三〇センチほどの黒い帯が乱雑に描かれていた。部屋の中央には長さ、四メートルのテーブルが置かれ、あらゆる種類の道具や拷問器具がところ狭しと並んでいる。

テーザー銃をはじめ、太いもの、細いもの、長いもの、短いものなど、さまざまな形と大きさの警棒があった。手足を背中で固定する鉄棒を使えば、最大限の痛みを与える苦しい姿勢で犠牲者の体を固定できる。

壁には、武器やまるで中世の時代に使われていたような道具が掛けられていた。手や足の指の爪を剥ぎ取る道具、槍に似た、一方の端を短剣のように尖らせた長い棒があった。彼らはこれで人の体を突き刺していたのだ。

部屋の片側には、さまざまな目的に応じて作られた椅子が並んでいた。電気椅子や金属製の椅子には、犠牲者の動きをいっさい封じるバーやストラップがついていた。背もたれに穴が開いている鉄製の椅子があった。その穴に腕を通し、肩関節の上までねじりあげるのだ。壁と床にはセメントが荒々しく塗り込められていた。灰色に汚れ、見ているだけでむかつき、あまりに不愉快で頭さえ混乱してくる。まるで邪悪そのものがこの部屋にうずくまり、人間の苦痛を糧にして息づいているようだった。夜明け前に自分は事切れているにちがいないと私は考えていた。

目の前に二人の男が立っていた。一人は黒いフェイスマスクをつけ、編み上げの長靴をはいている。言葉遣いから漢民族であるのは明らかで、この男が尋問を担当した。私に向かって最初に言い放ち、その後何度も繰り返して怒鳴った質問はこうだった。「お前はどんな悪事を働いたのだ!」。何もしていないにもかかわらず、私を無理やり白状させ、罪状をでっち上げようとしている。もう一人の中国人は警察官の制服を着ており、マスクもしていない。その手にはテーザー銃が握られていた。

釘が突き出た「虎の椅子」に座らされるのではないか、メスで切り裂かれるのではないかと脅えていたが、二人が選んだのは電気椅子だった。貼りつくような金属の棒を体に押し当てられ、私はほとんど身動きが取れなくなってしまった。「あの老いぼれの羊飼いはお前に何を言った?なぜあんな行動におよんだ?お前はあの女を知っているのか?」

「助けてくれと言っていました」と私はありのままに答えた。もちろん、助かりたいという気持ちは私にもあった。だが、その一方で老婆を助けたいという気持ちがあり、彼女が無実を訴えていた事実は伝えなかった。中国人には誰もカザフ語を話せる者はおらず、私がその部分を通訳して教えたら、拷問者たちは彼女にもっと厳しい罰を与えるだろう。あの収容所では最後には誰もが自分の罪を認めるしかなく、それに異議を唱えることはなかった。

突然、全身が震えてびくびくと痙攣した。勝手に筋肉が硬直して、もはや自分の体ではないようだ。同時に警棒が雨のように降りそそいできた。うなだれた私の目の前に編み上げの長靴が見える。私はゆっくりと、とてもゆっくりと顎を持ち上げた。「お前は陰謀をたくらんでいる!嘘をついている!」と仮面の男は吠え立てていた。そして、私がふたたびうなだれるまで肩や頭や手を警棒で殴りつづけた。

返事や告白をためらえば、彼らはそのたびに電気椅子の電圧を高めていった。私は彼らが聞きたい言葉を話さなければならなかった。「はい、あの人は前から知っていました。小屋の扉が開けたままになっているので、電話をかけて親戚に知らせてほしいと頼まれました」。ひと言ひと言押し出すように私は話した。

私を拷問する二人には、人間性や同情心、あるいは人間としての感情そのものを持ち合わせていなかった。鎖につながれた狂犬病の犬のようだった。残忍で凶暴を極め、私たちを人間として見ておらず、実験動物やモルモットのように扱っていた。電気ショックのせいで、私は意識を失いつづけた。

人をさいなむことで、二人がどれほど快感を覚えているのかは明らかだった。彼らは笑いながら私を苦しめつづけた。痛みで泣き叫ぶ私の声を聞けば聞くほど、マスクをしていないほうの男の顔は喜悦で輝き、二人はますます狂ったように私に拷問を加えた。

苦しんでいる姿を見せてはいけない。昔、車で乗り合わせた謎の祈橋師の声が父の声と重なって頭のなかで響いてきた。その声は遠く、はるか遠くから聞こえてくる。

何もかもが麻痺して感じられず、耳の奥で動悸が高鳴っても、意識が朦朧として灰色がかった黒い闇の世界に後退していっても、私は重い舌を無理に動かして同じ言葉を口にしつづけた。「あのおばあさんは前から知っていました」とそのつど頭をあげ、できるだけ呻き声を押し殺して話していた。やがて、彼らも私をいたぶることに興味を失い、私はそれ以上の虐待から逃れることができた。

三時間後、私は自分の独房の床に倒れていた。瞬間、すべてが真っ黒になった。夜のとばりが黒い埋葬布のように私を覆っているようだった。そして突然、扉を叩く音が聞こえた。「起床!」。体を少しでも動かすと、刺すような鋭い痛みが走ったが、なんとか立ち上がって仕事をしなければならない。そうしなければ、彼らにまた拷問を加える理由を与えてしまう。次の拷問は私にとって死を意味していた。

忍耐

私はぼろぼろだった。体中の神経が剥き出しにされたように痛んだ。自分が宇宙人だと思えるほど、孤独で異質だと感じていた。なんとか起き上がったものの、足取りは重く、地面に飲み込まれそうで、足を持ち上げるのもやっとだ。痛みは限界を超えていたが、それでも収容者の前に立って教えつづけた。ドリルで穴を開けられているような音が頭のなかで鳴り響いていた。

警備員が羊飼いの老婆をはじめて尋問したとき、「お前はスパイだ、携帯電話で国外に電話をかけた」と問い詰めたが、彼女は決して認めはしなかった。そして、彼らは八四歳の老女を黒い部屋に連れ込み、彼女の指の爪を抜いた。そのあと、あらためて入所した理由を聞かれた彼女は、たどたどしい中国語で「携帯電話で外国に電話をかけた」と必死になって言葉を押し出したという。だが、老婆は携帯電話の使い方はおろか、携帯電話に触ったことすらなかった。

その彼女に無断で接触したとして、私は二日間の食事抜きの懲罰をさらに加えられた。だが、どれほど体が弱っていても、私はあの神からさえ見放された忌まわしい場所から脱出する希望を捨てなかった。絶対に諦めるつもりはなかった。

夜になると、カザフスタンにいる子供たちと手をつないで散歩している姿を想像して、私は自分を奮い立たせていた。ウキライやウラガートを最後に見たのは一年半前、離れ離れで暮らすつらさが重くのしかかり、まるで心臓をわしづかみにされている思いに襲われていた。

夜中、眠れずに寝返りを打つと父の声が聞こえることがあった。「強く生きろ、サイラグル」。私は「はい」と唇だけを動かして答え、そのままじっと横たわっていた。「父さん、もしすべてうまくいったら、私はいつか愛する家族といっしょにほかの国に行き、かけがえのない自由を味わってくるわ」と話していた。

死ぬという選択肢は私にはなかった。少なくとももう一度子供たちの顔が見たかったし、なんとか収容所を抜け出して、ここで行われている残虐な行為を外の世界に伝えるのだと固く心に誓っていた。

当たり前の刑務所なら、人は裁判所の判決に基づいて拘束される。当たり前の刑務所なら、刑期を終えれば釈放されもしよう。だが、この収容所では、無実であっても、釈放されるかどうかさえわからないのだ。このような法的な逮捕と組織的な拘束は、いまという時代においては、人類に対する最も大きな犯罪のひとつだ。

ひと月またひと月と私を生かしつづけてくれたのは、東トルキスタンで繰り広げられているおぞましい物語の実態が明らかになれば、ただちに自由主義世界で激しい抗議の声が起こるという希望だった。自由民主主義の国々も、自分たちが置かれている危険に気づくはずだ。そして、ほかの国の指導者が北京政府の非人道的な政策に介入し、世界をもう一度よりよき場所に変えてくれることを私は思い描いていた。

その思いが私を突き動かしつづけていた。

謎の予防接種

見張り番に戻ったある日の夜、医療エリアの通路に収容者の長い列ができているのに気づいた。看護師は「ただの予防接種」と収容者に説明し、接種すれば過呼吸になったり、暴れたりすることがなくなると話していた。医師も「感染症を防ぐ単なる予防策だ」と説明している。収容者はその話を真に受けていた。注射器を取り上げ、看護師や医師は収容者の上腕部に打っていった。なかには、「嫌だ!」と脅えて抵抗する者もいた。しかし、医師は二人がかりで抵抗する相手を押さえつけ、その間に別の医師が注射をしていた。その後、抵抗した収容者は黒い部屋で警備員に殴られた。

病気の蔓延を本当に防ごうとするなら、どうしてもっとすみやかで、効果的な対策を講じないのだろう?どうして監房を消毒しないのだろう?どうして一日二四時間、糞尿まみれの狭い空間に多くの人間を詰め込んでおくのだろう?

さらに言うなら、なぜ医師は収容者の上腕部に注射しているのだろう?どうしてほかの部位ではないのか?医者の端くれとして、子供の病気予防のためにワクチンを皮下注射することはもちろん知っていた。だが、大人にはその必要はないはずだ。それならなぜ、収容者全員がこの予防接種を受けさせられていたのだろう?

この収容所には、大勢の病人がいた。詳細なカルテが保存されていたので、管理部門は収容者一人ひとりの健康状態を正確に把握していたはずだ。それにもかかわらず、収容者は毎月のように予防接種を受けなければならなかった。病気の収容者を助けたいと本当に考えていたなら、なぜ収容者のなかに接種や治療を拒む者がいたのだろう?

入所前に脳の手術を受け、痛みのせいで文字どおり発狂した女性を彼らはなぜ助けなかったのだろうか?糖尿病の若い女性は、なぜ監房の剥き出しの床に一日中横たわり、意識を朦朧とさせていたのか?彼らが薬を与えなかったせいで、彼女の糖尿病は最悪の状態に陥り、真っ直ぐに立つことさえできなかった。彼女がどうなったかは知らない。私がこの収容所を出るとき、彼女はまだ監房の床に横たわっていた。

薬を飲ませる理由

しばらくすると、私にも薬が処方されるようになった。「体にもいいし、病気にならないようにするためだ」と医者は言っていた。以来、私は週に一度、大きな錠剤を一錠飲まされるようになった。「小陳」と仲間から呼ばれていた看護師が、私が薬を飲むのを確認していたので飲むよりほかになかった。

はじめて飲んだとき、激しい胃の不調と吐き気に襲われた。二回目以降も、常に吐き気との闘いだった。迷彩色の帽子を被った若いその中国人看護師は、私に同情的な目を向けていた。薬を配る係は彼女が担当していたのだ。ほっそりした体形の女性で、悲しそうな表情はしていたが、強い意志が感じられた。

夕食を受け取る列に並んでいたときだ。「小陳」の前に立ったとき、彼女は私の耳元で「もう、薬は飲み込まないで!毒よ!」とうわずった声でささやいた。次の服薬で彼女といっしょにカメラの前に立ったとき、私は飲んでいるふりだけをした。私がたしかに飲んだと彼女は記録し、私は口元をさりげなくぬぐって薬を吐き出すと、その薬は掃除中にゴミ箱に捨てた。

管理部門は、職員同士が親しく交わったり、個人的につきあったりしないように徹底的に注意を払っていた。長時間いっしょに働くことで親密になってしまうのを嫌い、職員の配置換えがひっきりなしに行われていた。

しかし、私を助けてくれた中国人看護師は、私がここに着いたときから同じフロアにいた。カルテの整理をしたり、彼女の手伝いをよくしたりしていたので、私のことについてはすでに何週間も前から知っていた。中国人職員のなかにも人間としての感情を忘れず、勇気がある人間がいるのだと思うと胸が熱くなった。ほかの収容者とは違い、私が「予防接種」をせずにすんだのも、もしかしたら彼女のおかげだったのかもしれない。

しかし、医師たちが手がけるのはたった一錠の錠剤と一回の予防接種だけではなく、さまざまな薬が処方されていた。恐怖のあまり口を固く閉ざす者、「薬はいらない」とすすり泣く者もいたが、それで服薬を逃れられる者は誰もいなかった。医師たちは、彼らの口を力ずくでこじ開け、薬を飲ませていた。

その後、大半の女性収容者の生理がこなくなった。どうやら、私たちを不妊症にして、子供が産めない体にしたかったようである。私も例外ではなかった。その後、「小陳」が私の臆測を裏づけるように、「あなたはもう子供が産めないでしょう」と話していた。ほかにも、投与されたとたん、無気力な生ける屍になってしまう薬があった。そんな状態になった者は、もはや何も願望を持てなくなり、家族のこと、自由で当たり前の生活のことさえ考えられなくなる。永続的に体を蝕んでいく医薬品さえ使われていた。

あるとき、医務室を片づけてゴミを拾っていると、「小陳」がやって来て、通りすがりに「この紙を捨ててもいいか」と無愛想に聞かれた。去り際、彼女は私の足を小さく蹴った。蹴られた意味はわかった。ただ、医務室には警備員がいるので、気づかれないように注意しなくてはならない。

ゴミを入れた袋を取り上げながら、私は小さく丸められたメモをさりげなく拾い上げ、靴のなかに隠し、その日の夜、そのまま独房に戻った。ビニール製のマットレスに横たわり、頭からペラペラした上がけを被った。部屋の照明が明るいので、私はよくこうして寝ていた。わずかに震える指でメモを広げて読んでみると、「薬も注射もだめ。きわめて危険」。彼らは私たちを実験台にしていたのではなかった。私たちから生きる意志を奪い、永久に正気を失った状態にとどめておくのも目的ではなかった。彼らの本当の狙いは、私たちを絶滅させることにあったのだ。メモを口に入れ、ゆっくり噛んでから、私はごくりと飲みくだした。

女にとって最もつらいこと

来る日も来る日も黒い部屋から貫くような悲鳴が聞こえた。私たちは日々、心を閉ざしていった。拷問は大勢の屈強な男さえ打ち負かしていたが、ここで最もひどい目に遭っていたのは女性と少女たちだった。夜、見張りや掃除をしていると、警備員がいちばん若くてかわいい娘を監房から連れ出してくるのをよく目にした。娘たちの大半は一八歳か一九歳だった。

無力な彼女たちはどうやって自分の身を守ることができるのだろう。叫んだり、泣いたりすれば、あとで黒い部屋で拷問を受けることになる。上層部の人間は、私たちの体を好きなように扱うことができた。北京政府は彼らに無限の力を授けていたので、暴行を加えるばかりか、彼らは収容者の命を奪うことさえ許されていた。

事務室で掃除や報告書を作成しているとき、職員が集まって拷問に関する新しいガイドラインについて話し合っていた。私は、彼らが繰り返し確認している話に耳を澄ませた。「これは文書化しておいてよかった。いまでは拷問しても誰も罰せられない」。彼らのうちの二人が「それは本当にたしかか」とあらためて確認している。

「たしかにそれにちがいない。われわれは保護されているので、こっちの身には何も降りかからないはずだ。収容者をどうしようとわれわれの勝手だ」

このような会話を耳にしたとき、何が起ころうとしているのか正確に理解するため、私はいつもできるだけ多くの話を聞き取ろうと努めた。この男たちは無慈悲で恐れを知らない。報復を恐れる必要がない人間だからこそ、彼らはあれほど残酷になれるのだ。殺人者たちがどれほどサディスティックな妄想をこの収容所で繰り広げていても、その責任を問うはずの裁判所は存在しなかった。

警備員は連れ去った少女たちを翌日まで帰さなかった。彼女たちの顔は青ざめ、脅えきっていた。腫れ上がった顔に傷を負いながら、赤い目をしばたいていた娘もいた。もぬけの殻のようになっていても、彼女たちがどれほど愕然とし、どれほどの恐怖を味わったのかは誰が見てもわかった。

そうした少女の一人で、授業開始の三〇分前に帰された娘はこれ以上ないほど茫然としていた。腕は両脇に力なくぶらさがり、プラスチック製の園児椅子に座ることも、ペンさえ手に取ることもできず、椅子から崩れ落ちると、そのまま床に横たわってしまった。

警備員が「座れ!」と叫んでも、彼女はびくりとも動かない。警告を与えるように命じられた私は、大声で彼女の番号を呼び上げた。「番号00の娘、椅子に座れ」。なんの反応もうかがえない。そしてひと言、彼女は答えた。「私はもう娘じゃない」。彼女はそのまま黒い部屋に引きずられていった。

朝目覚めても、その日がどんなふうに終わるのかがわからない。その日の夜、自分が朝起きたときと同じ人間であるのかさえわからなかった。その日に直面する苦痛しだいで、自分という存在が変わっていた。頭のなかで有刺鉄線のように絡み合ったもののせいで、脳はひと晩でずたずたに引き裂かれていた。

最終テスト

二〇一八年一月末、突然一〇〇人ほどの収容者が大きな部屋に呼び集められた。はじめて入る部屋だ。なかにはすでに多くの職員が待機しており、プラスチック製の椅子を数列半円状に並べて座っていた。私はそのうしろに立った。ほかの収容者同様、何のために集まったのか私にもわからなかった。

黒いマスクと編み上げの長靴をはいた男が半円の真ん中に進み出てくると、一人の娘を前に呼び出し、衆人環視のもとで自己批判をさせた。ほかの収容者のように髪の毛は剃られていたが、収容されて日が浅いのか、まだ少しふっくらしていた。年齢は二〇歳か二一歳くらいのようだ。

命令にしたがい、彼女は中国語で自己批判を始めた。「私は初級中学三年生のとき、祝日を祝おうと携帯電話でメールを送りました。それは宗教行事に関する行為であり、犯罪でもあります。もう二度としません」。私たちムスリムの日常生活では、休日に挨拶を送り合うのは当たり前のことだった。キリスト教徒が「ハッピー・イースター」「メリー・クリスマス」と挨拶を交わすのとまったく変わりはない。彼女の携帯電話を調べているとき、数年前のこのメールを職員が見つけた。

「横になれ!」とマスクをした男の一人が彼女に命令した。まわりで見ていた者たちもなにごとかと首を伸ばした。何が起ころうとしているのだろう。娘は目を見開いて彼らを見つめ、それからためらいがちに命令にしたがった。

彼らの一人が彼女のズボンを一気に引き裂いた。それから自分のズボンのジッ「パーに手をかける。「キャー」と娘は悲鳴をあげ、おののきながら立ち上がろうとし、両手で男をはねのけていたが、次の瞬間、男は彼女を床に押し倒し、全身の体重をかけて彼女の身動きを奪った。彼女は狂ったように取り乱し、すさまじい悲鳴をあげながら、周囲の人間を見すえ、「助けて!お願いだから助けてください!」と泣いて頼んでいる。彼女に覆いかぶさった男は、やがてあえぎ声と獣のような荒い息を漏らしはじめた。

最初、周囲の人間は身動きひとつしなかった。誰もがその場で凍りついていた。裸のまま、氷のなかでカチカチに凍りついているような感覚だった。こめかみがズキズキし、頭のなかがぐるぐる回り出している。「逃げろ、サイラグル!早く逃げるんだ!」。私は必死になって視線をめぐらせ、助けを求め、逃げ道を探したが、どの扉も固く閉ざされている。あらゆる場所に警備員が立ち、獲物を求めてうろつきまわるハンターのように私たちの顔に目を凝らしている。

何人かの収容者がその場に崩れ落ち、絞り出すような叫び声をあげる。だが、その瞬間に彼らは取り押さえられ、鎖につながれたまま、部屋から引きずり出されていく。なぜ私たちがこの部屋に集められたのか、私は不意に覚った。私たちは試されているのだ。彼らは、「病的な宗教的思考」から私たちが「治った」のかどうか、私たちが党に心から同調したのかどうかをこうやって確かめていたの悲のだ。そうしているあいだも、「助けて!お願いだから助けて!」という娘の悲鳴が続く。

常軌を逸した拷問を目の当たりにしながら、無力な傍観者でいることほど耐えがたい状況はあるのだろうか。麻酔なしで手足を切断されているようなものだった。しかし、自分の真情を露わにした者は、収容所の職員の目から見れば、カザフ人同胞に民族的、宗教的な感情を抱いていると証明したことになってしまう。「落ち着け、サイラグル!落ち着くのよ!」

痛みと恐怖で我を失い、前後に頭を打ちすえている娘の様子を私たちは身じろぎもせずに見ていなければならなかった。一人目の男がまるでハイエナが腹を満たしたかのようにズボンを元に戻すと、二人目の覆面の男が床に横たわる傷ついた体に襲いかかった。

男性収容者のなかにはこれ以上我慢できなくなった者がいた。「なぜ、お前たちはこんなひどい拷問をするんだ?お前たちには心がないのか?お前たちにも娘はいるだろう!」と叫ぶ。その瞬間、警備員が飛びかかり、男たちは部屋から引きずり出されていった。そうしているあいだも娘は声がかれるまで叫びつづけ、やがて心そのものが打ちのめされていく。それでもなお三人目の男が、血まみれの太ももを割ってのしかかっていった。

汗が次々に額に浮かんでくる。そのころになると娘の叫び声はもう聞こえなくなり、彼女の荒い息づかいだけが聞こえた。娘は彼らの獲物だった。彼らがその気になれば、彼女を葬り去ることさえできる。見ていられなくなって力なくうなだれていた人もいた。武装した警備員はさらに何人もの収容者を連れ去っていった。その後、彼ら全員の姿を見ることはなかった。

それ以来、私は眠れなくなってしまった。体を休めることができない。毎晩、上がけを頭から被り、びくつきながら息をしている姿を見られないよう、薄いプラスチックの枕に顔を埋めた。鮮明に考えることももはやできなくなっていた。眠ったかと思っても、すぐに目が覚める。気がつくと、あの娘のあの半狂乱になった顔をじっと見つめ、彼女の悲鳴を聞いていた。「お願いだから助けて!どうして助けてくれないの?」しかし、誰も彼女を助けられなかった。彼女を助けられる者は誰一人としていなかった。

自由を得たのちも、私は何カ月もこの話だけは口にする気にはなれなかった。なぜなら、この話をすると、ふたたび同じことが自分のなかで繰り返されるような気がしていたからである。生きている限り、私はこの出来事を忘れない。この一件だけはどうしても受け入れることができない。

そして、この事件から一カ月半後、思いもしないことが起きた。

二〇一八年三月:釈放

午前0時、私はほかの見張り番といっしょに壁際に並んで彫像のように立っていた。数人の士官が訳ありげな様子で集会所を横切り、ある部屋へと入っていくのを目の隅で見ていた。収容所に着いた最初の夜、私が連れていかれた部屋だ。しばらくすると、警備員が現れ、なかに入るように命じられた。私になんの用があるというのだろう。そのころの私は常に最悪の事態を考えるようになっていた。

机の前には見慣れない士官が前かがみで座っていた。相手は私に向かって、「ここでのお前の仕事は終わった。本日をもってお前は自宅に帰り、幼稚園の園長としての仕事を続けることになる。園の職員には中国中央部での再訓練プログラムに参加していたと言えばいい」と怒鳴るように命じた。

家に帰れる?相手の言うことなどひと言も信じなかった。おそらく、別の収容所に連れていかれるのだろう。相手は私の無表情な顔を細い眼でじっと見つめていた。「この収容所のことは絶対に外部の人間に漏らしてはならない。契約書があることを忘れるな」と言った。机の上には私が署名した書類が、まるで警告するようにこれ見よがしに置かれていた。相手はそこに指を置き、爪が白くなるまで押しつけ、「わかっているな」と念を押した。反射的に「わかりました」と私は答えていた。

それからハエでも追い払うように、私は邪険に部屋から追い出された。「制服を脱いで私服に着替えたら、荷物をまとめろ」。私のような目撃者を彼らは釈放するはずがない。「サイラグル、これはいったいどういう筋書きなの?」と考えていた。着替えを終え、携帯電話を渡されると、彼らはただちに私に黒い頭巾を被せた。

前年11月にここに来たときと同じように、検問所を何カ所か通過した。いくつかの扉が開き、つかの間、春の暖かい空気を手に感じながら、車のドアが閉められ、二人の警察官が後部座席の両隣に乗り込んできた。

収容所の外観は見たことはなく、現在に至るまで建物がある正確な場所はわからないが、この地域にはいくつかの収容所がある事実を証明する地図や衛星画像が存在する。車に乗りながら、私は次の角で殺されると考えていた。その前にレイプされるかもしれない。

頭巾を剥ぎ取られたとき、目を疑った。あのアパートの横に立っていた。三月の終わり、朝の四時ごろだったと思う。車を運転していた警察官は、「明日はいつものように仕事に行け」と命じ、念を押すように、「契約書に何が書かれていたのか考えろ」とさらに脅しをかけてきた。目にしたこと、耳にしたことは誰にも言ってはならないことになっていた。

放心したようにアパートに入り、暗いキッチンの椅子に座って、夜明けまで私はそのままでいた。答えのない疑問が頭のなかで渦巻き、めまいがしてくる。「これから何が起こるのだろう?」。途方もない緊張は依然として変わらず、何か大変なことが起こるのではないかという疑念がぬぐいきれなかった。

有名なBBCによる強制収容所への連行場面の取材映像

これは現代版の「アンネの日記」である。「アンネの日記」のように世界中の小学校に備えられて、子供たちに読まれるべき本である。特にイスラム諸国において、必ず読まれるべきであろう。

しかし残忍さの質と程度において、中国の所業は驚くばかりである。「家族になろう」キャンペーンや、収容所内での公開レイプなど、よくもまあ思い付けたものである。

なかなかここまで残忍な事を考えるのは難しいのではないか。さすが資治通鑑を生んだお国柄である。倫理の規範とされている資治通鑑には、処刑の残忍さを追求するにはどうすべきか延々半分以上の頁を割いて記載してある。

このことからもわかる通り、事態を改善させるには、中国共産党を打倒・崩壊、三国志時代のように10くらいに中国を分裂させ、ウイグルを独立させる以外ありえない。これは人類に課された使命・正義である。

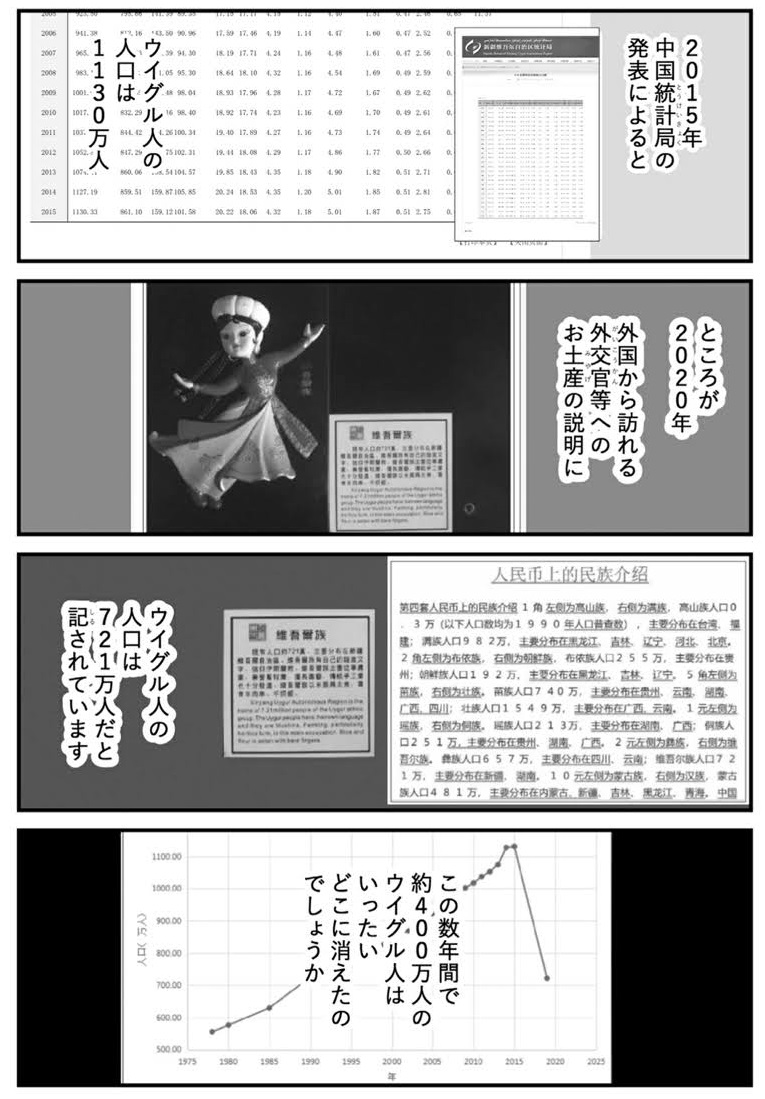

2020年までの5年間で409万人のウイグル人が中国共産党によって虐殺された蓋然性が高いとは、ナチスドイツによるホロコーストと質と量が全く同じであり、21世紀のいまにこのような事が起こっている。

また、中国によるこのような侵略に対しては、周辺諸国も危ないであろう。特に沖縄などは、危険なのではないか。米軍基地しか頭にない沖縄人は、ウイグル人より無防備で愚かである。沖縄が中国に併合され、沖縄人が本書で示されたような深刻な人権侵害を被ったとしても自業自得である。

文化によるであろうが究極の罰、仏罰・神罰のたぐいが、ありとあらゆる中国の戦争犯罪人に下ることを願ってやまない。

2020年までの5年間で409万人のウイグル人が命を落とした蓋然性が高い。